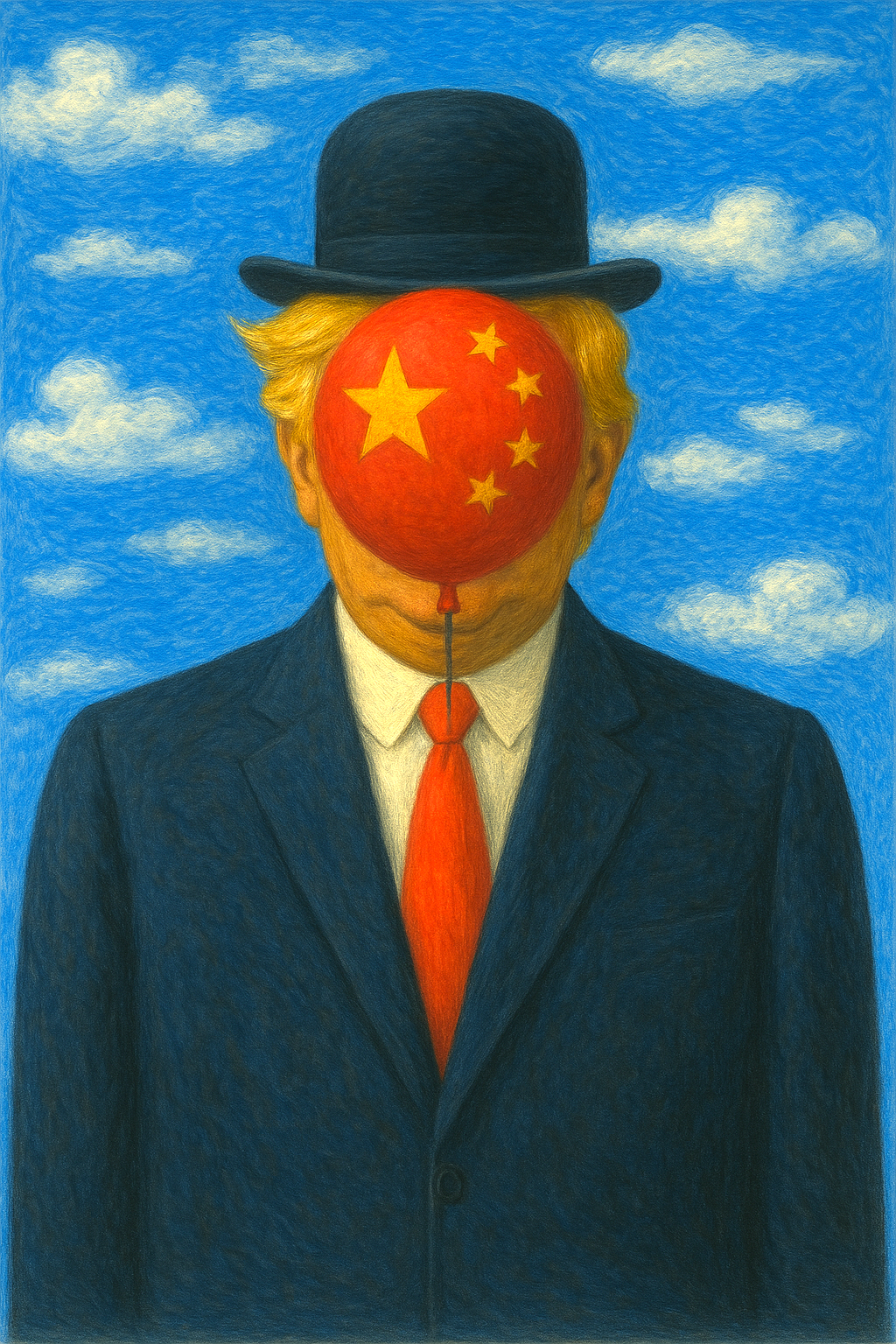

Negli ultimi anni, l’economia mondiale è stata scossa da eventi e decisionipolitiche che hanno svelato le fragilità insite nel sistema capitalistico. Tra queste,le politiche protezionistiche e le guerre dei dazi rappresentano sintomi evidenti diun processo che ha radici ben più profonde. La scelta di Trump di imporre dazicontro la Cina, ad esempio, non può essere ridotta a una semplice soluzionetecnica per salvaguardare l’industria americana, bensì deve essere letta comeparte di una strategia molto più complessa, volta ad accelerare dinamiche già inatto.Un capitalismo dell’austeritàUna delle chiavi per comprendere questo fenomeno è l’idea di “capitalismodell’austerità”, in cui le politiche economiche non rispondono più esclusivamenteagli interessi di crescita e sviluppo, ma sono fortemente influenzate da logiche dicontenimento e riduzione della spesa sociale. In questo contesto, Trump sembraaver fatto emergere la dimensione politica dell’economia, mostrando che laglobalizzazione non è una tendenza naturale e inevitabile dell’essere umano, maqualcosa costruito su specifiche scelte ideologiche e politiche. La realtà è chemolte delle dinamiche economiche attuali non sono casuali, ma derivano da unalunga serie di trasformazioni strutturali che hanno reso il sistema sempre piùfragile e inclinato a creare disuguaglianze.L’economia, i lavoratori e il declino del welfareUn punto centrale del dibattito riguarda il destino dei lavoratori: la globalizzazionespinge una competitività feroce, spesso segnando il passaggio di produzioneverso paesi con diritti sindacali negati o salari irrisori. Negli Stati Uniti, peresempio, l’idea che i dazi possano “salvare” i lavoratori impoveriti è stataampiamente discussa e criticata: dietro questi provvedimenti si nasconde iltentativo di controbilanciare anni di deindustrializzazione e tagli al welfare.Similmente, in Italia e in Europa, la sostituzione dell’assistenza sociale a favore di misure che cercano di rafforzare la competitività globale ha lasciato indietromolte fasce della popolazione, con conseguenze che si stanno manifestando informe di degrado e precarietà sul lavoro.Il taglio alla spesa sociale, come evidenziato dal recente piano di riforme negliStati Uniti, in cui si prevede un taglio di ben 2 trilioni e 222 miliardi di dollari, è unchiaro segnale del fatto che la politica economica si sta spostando verso unmodello di “guerra di classe”. Questo sistema, infatti, non solo penalizza ilbenessere dei cittadini, ma mina anche i fondamenti della democraziaeconomica stessa, portando a una crescente polarizzazione tra “i produttori” e “icapitalisti” dei conglomerati privati.La guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina: una questionegeopoliticaIl dibattito sui dazi non riguarda solo aspetti economici interni, ma assume unadimensione geopolitica di grande rilievo. La decisione di Trump di attaccare laCina con dazi elevati è da interpretarsi come un tentativo di frenare la crescita diuna superpotenza economica che, negli occhi degli Stati Uniti, sta assumendo unruolo sempre più dominante a livello globale. Le esercitazioni militari cinesi vicinoa Taiwan, commentate come “a colpi veri”, fanno chiaramente capire che dietroogni decisione economica si nascondono strategie di natura militare e politica: senon si riescono a contenere le pressioni economiche con modalità adeguate, sirischia di dover fare i conti con escalation in altri ambiti, come quello militare.Il confronto tra la Cina e gli Stati Uniti sottolinea la contrapposizione tra duemodelli: uno basato su un capitalismo autoritario e un controllo statale capillare,e l’altro su una democrazia che, pur essendo pluralista, ha ceduto in parte allalogica della deregolamentazione e della delocalizzazione. La crisi degli ultimianni evidenzia come le dinamiche globali forzino i governi a riconsiderare leproprie strategie di sviluppo economico e di welfare state, cercando un equilibriotra la necessità di competere sul mercato globale e quella di garantire sicurezzasociale ai propri cittadini.Un futuro incerto: necessità di un’economia dellasolidarietàDi fronte al rischio di inasprimento dei conflitti commerciali e geopolitici, diventaurgente ripensare le basi stesse del sistema economico attuale. L’obiettivo nonpuò essere semplicemente quello di attribuire la colpa a un paese o a un’altraparte, ma di cercare una soluzione che promuova una “democrazia economica”,in cui la solidarietà e la partecipazione diretta dei lavoratori siano al centro dellaprogettazione delle politiche pubbliche.Proprio questo approccio alternativa sottolinea l’importanza di un modello misto, in cui lo Stato ha un ruolo attivo nel proteggere i settori produttivi e nel garantirecondizioni decenti per i lavoratori, contrapposto a una tendenza globale che, innome della competitività, indebolisce la coesione sociale. La crescentepolarizzazione tra modelli economici – da una parte quello progressista, che miraalla crescita della classe media e alla protezione sociale, e dall’altra quelloneoliberista, basato sulla deregolamentazione delle economie e sullosfruttamento intensivo del lavoro – è un tema che richiede una profondariflessione e un impegno collettivo da parte di tutte le forze sociali e politicheimpegnate nella trasformazione del capitalismo attuale.In conclusione, la questione dei dazi e la guerra commerciale tra Stati Uniti eCina sono solo l’ultimo capitolo di una lunga storia segnata da trasformazionistrutturali e da conflitti di interesse interni ed esterni. Se da un lato ilprotezionismo potrà sembrare una misura schermante contro le crisieconomiche, dall’altro esso non è in grado di risolvere le fondamenta di unsistema che ha già mostrato evidenti segni di cedimento. Solo una revisioneradicale del modello economico, che metta al centro la dignità dei lavoratori e lagiustizia sociale, potrà gettare le basi per un futuro in cui il progresso non sia piùsinonimo di esclusione e impoverimento.

La pace fa paura ai vigliacchi

La pace fa paura ai vigliacchi di Luciano Di Gregorio C’è una verità che nessuno osa pronunciare: la pace fa paura. Fa paura ai governi, ai generali, ai giornalisti embedded, ai venditori di armi e agli opinionisti che si sono scoperti strateghe militari con l’abbonamento al Corriere. La pace fa paura perché è una smentita. E le smentite, si sa, costano carriere, reputazioni e contratti da consulenza. Questa guerra non doveva finire. Doveva diventare struttura. Rumore di fondo. Una colonna sonora di droni e sanzioni per accompagnare le giornate dei cittadini occidentali, mentre nel backstage si costruiva un nuovo ordine mondiale, con la NATO come regista e l’Europa come controfigura. E invece, come in ogni tragedia greca, arriva il personaggio imprevedibile: Donald Trump. Uno che non ha bisogno di risultare coerente, ma solo inevitabile. Entra in scena, dice che la guerra è persa, che l’Ucraina è stata usata, che i valori occidentali sono etichette con il prezzo sopra. E il cast istituzionale va in panico, come attori incapaci davanti a un improvvisatore geniale. Il grande inganno Abbiamo vissuto tre anni dentro una favola bellica scritta da sceneggiatori falliti: Putin era Hitler, Zelensky Churchill, la NATO la Croce Rossa. Il risultato? Mezzo milione di morti, un paese devastato, un’Europa più povera, e una Russia ancora lì. Ci avevano detto: “Putin è finito”. “La Russia fallirà”. “Le sanzioni funzionano”. “È una guerra per la democrazia”. “Non daremo armi offensive”. “Non useremo bombe a grappolo”. “Non manderemo truppe”. Ogni frase è stata smentita dai fatti. E ogni smentita è stata coperta da una nuova bugia. Chi ha cercato di dire la verità è stato etichettato: putiniano, pacifinto, traditore, disertore morale. Perché in un’epoca di guerra totale, anche il pensiero è un campo minato. Ma ora che la narrazione si sfalda, che resta? Restano i rottami morali di chi ha tifato per il conflitto, con la foga dei miserabili che scambiano la guerra per riscatto. Restano i bilanci: umani, economici, politici. E restano i cittadini, da soli, con le tasche vuote e le scorte di aspirine nelle “borse della resilienza”. L’Europa senza dignità L’Unione Europea, in questa storia, si è giocata tutto: autorità, credibilità, senso. Ha trasformato la parola “pace” in un imbarazzo diplomatico. Ha delegato agli americani ogni decisione strategica, e ora piagnucola perché Trump tratta con Putin. Ma cosa pretendevamo? Che i due imperi si scannassero per farci contenti? Che gli ucraini morissero in eterno per la nostra coerenza narrativa? L’unica coerenza europea è stata l’obbedienza. Anche al ridicolo. Siamo stati capaci di approvare un riarmo da 800 miliardi chiamandolo “prontezza 2030”. Cioè: ci armiamo oggi per essere pronti tra cinque anni. Come dire a un ladro: entra pure, fra un lustro ti arrestiamo. I nuovi Tafazzi I veri responsabili del disastro non sono i falchi americani, né i russi, né i trumpiani. Sono i tafazzi nostrani: quella classe politica, mediatica e intellettuale che ha spinto per la guerra senza sapere perché, che ha fatto il tifo per le armi con lo stesso entusiasmo con cui prima si entusiasmava per i vaccini, i selfie e gli NFT. Sono quelli che ti dicevano: “La pace si fa solo dopo la vittoria.” Come se nella storia le guerre fossero finite tutte con un trofeo e una stretta di mano. La pace si fa quando si può, non quando è comoda. E ora, davanti all’ipotesi di un negoziato vero, questi signori impazziscono. Perché se la pace arriva, la loro narrativa crolla. E con essa, la loro carriera. Per questo si inventano nuove minacce: Putin vuole Lisbona, la NATO è scomparsa, la Germania è un pericolo, la Russia è immortale, ma anche allo stremo. Non hanno più logica. Hanno solo paura. La guerra è finita. Il teatrino no. Questa guerra è finita. Non ufficialmente, ma nella sostanza. È finita perché il suo scopo era altro: ridisegnare gli equilibri globali, drenare risorse europee, testare la lealtà atlantica. L’Ucraina è stata il pretesto. Il campo da gioco. Non il fine. La pace ora si può fare. Forse non sarà “giusta”, forse non sarà “pura”. Ma sarà reale. E ogni giorno che passa, ogni morto in più, è colpa di chi non la vuole. E chi non la vuole, oggi, è il vero nemico.

L’allontanamento Ingiustificato di Tommaso Montanari Dalla Fondazione Museo Ginori … Vizio Del Governo ?

Lo storico dell’arte dice che il ministro Alessandro Giuli gli aveva già annunciato la conferma a capo della fondazione di Sesto fiorentino. Ma all’ultimo al suo posto è stato indicato Marco Corsini Recentemente, il panorama culturale italiano ha subito un evento significativo che ha coinvolto Tomaso Montanari, storico dell’arte e intellettuale di spicco, noto per le sue posizioni critiche nei confronti delle politiche culturali governative. Montanari ha annunciato il suo allontanamento dalla presidenza della fondazione museo Ginori, una decisione che ha suscitato un ampio dibattito e ha messo in luce questioni di libera espressione e di epurazione culturale. È importante sottolineare che, fino ad oggi, non sono state emesse accuse formali nei confronti di Montanari, il che rende il suo allontanamento ancor più controverso. L’assenza di motivazioni ufficiali per questa rimozione solleva interrogativi riguardo alle dinamiche interne delle istituzioni culturali italiane, specialmente in un contesto in cui il governo attuale è spesso accusato di una crescente intolleranza verso le voci dissidenti. Montanari, infatti, ha rappresentato una figura scomoda per alcuni ambienti politici, grazie alle sue critiche incisive e alle sue riflessioni sui temi della cultura e dell’arte. La sua uscita dalla fondazione Ginori sembra riflettere un fenomeno più ampio, che coinvolge non solo il singolo intellettuale, ma anche il destino di molti studiosi e artisti che si trovano a lottare per la libertà di espressione. Il caso di Tomaso Montanari è emblematico di una tendenza preoccupante che si sta manifestando nel panorama culturale italiano, dove la repressione delle idee divergenti potrebbe portare a una forma di epurazione culturale. Questo blog post si propone di analizzare in profondità questi eventi, evidenziando le implicazioni etiche e sociali del caso e ponendo l’accento sulla necessità di difendere la pluralità di pensiero in una società democratica. Le motivazioni dietro l’allontanamento Il caso di Tomaso Montanari e la sua rimozione dalla fondazione museo Ginori è emblematico di una strategia più ampia di epurazione culturale che si sta manifestando in alcuni contesti politici contemporanei. Montanari, noto per le sue posizioni critiche nei confronti del governo, non ha mai affrontato scandali o irregolarità personali, eppure il suo allontanamento suscita interrogativi rilevanti sulle motivazioni dietro questa decisione. La sua critica aperta alle politiche e alle azioni governative ha rappresentato un elemento scomodo, da rimuovere per mantenere il controllo narrativo e silenziare il dissenso. La mancanza di una giustificazione credibile da parte del governo per l’allontanamento di Montanari mette in luce un comportamento difensivo e repressivo, spesso osservabile in regimi che cercano di contenere le voci critiche. Questo caso non è isolato, poiché diverse altre figure pubbliche e intellettuali si sono trovate nella stessa posizione, portando a una crescente preoccupazione circa la libertà di espressione e la tutela della cultura. La rimozione di Montanari non è meramente una questione amministrativa, ma diventa un segnale di un clima culturale sempre più ostile all’apertura al dibattito e alla pluralità di opinioni. In questo contesto, è fondamentale considerare come le azioni intraprese dal governo possano avere ripercussioni a lungo termine sul panorama culturale del Paese. Rimuovere figure influenti come Montanari rappresenta non solo una perdita per il dibattito pubblico, ma anche un passo verso l’erosione della fiducia nelle istituzioni culturali. La sua situazione, pertanto, si inserisce perfettamente in un discorso più ampio sui rischi della censura e sull’importanza di proteggere la libertà intellettuale in tutte le sue forme. Il nuovo presidente e la sua visione culturale Di recente, Marco Corsini è stato nominato nuovo presidente della fondazione Museo Ginori, subentrando a Tomaso Montanari, la cui leadership ha suscitato dibattiti accesi sulla direzione culturale dell’istituzione. Corsini, noto per il suo coinvolgimento in ambiti vari e controversi, porta con sé un background che ha sollevato interrogativi sulla sua idoneità a guidare un museo dedito all’arte e alla promozione culturale. Il nuovo presidente ha una carriera che si è sviluppata principalmente nel settore privato e nella management, con esperienze che si discostano da un’integrazione profonda e critica delle pratiche museali. Questa nomina è stata interpretata da molti come una strategia da parte della destra per influenzare il discorso culturale in Italia. Infatti, c’è la preoccupazione che la fondazione possa trasformarsi in un veicolo di propaganda piuttosto che in uno spazio di libera espressione e dialogo. La capacità di Corsini di gestire un museo, considerato un’istituzione culturale essenziale, sarà quindi scrutinata attentamente da esperti e dal pubblico. Un aspetto fondamentale da considerare è la visione culturale che Corsini intende implementare. In base alle sue prime dichiarazioni, sembra orientarsi verso un approccio più commerciale e meno accademico, il che solleva interrogativi sulle future esposizioni e programmi educativi del museo. L’equilibrio fra la valorizzazione del patrimonio artistico e le pressioni politiche è cruciale, e i prossimi passi della fondazione saranno determinanti per delineare se il museo continuerà ad essere un luogo di riflessione critica o se si piegherà a narrazioni preconfezionate. Conclusione e riflessioni finali Nell’ambito della libertà culturale e della critica, la recente vicenda di Tomaso Montanari e la fondazione del museo Ginori offre uno spunto di riflessione profondo su come gli eventi che si verificano nel panorama culturale possano avere ripercussioni significative sulla società. Montanari, figura nota per il suo impegno nel campo della cultura e per il suo approccio critico, si è trovato al centro di una controversia che non è soltanto personale, ma che tocca temi più ampi, legati all’autonomia degli intellettuali e al ruolo delle istituzioni culturali. Questo caso esemplifica le sfide che, in una democrazia, possono insorgere quando le pressioni politiche o sociali interferiscono con la libertà di espressione e di ricerca critica. La solidarietà verso Montanari è un richiamo alla necessità di difendere la libertà culturale, che è un pilastro fondamentale di ogni società democratica. Senza un ambiente in cui le idee possono essere espresse liberamente e dibattute, la cultura si impoverisce. È cruciale riconoscere che ogni tentativo di epurazione culturale non solo danneggia gli individui coinvolti, ma in ultima analisi impoverisce l’intera comunità, riducendo la varietà di voci e prospettive disponibili al pubblico. In questo contesto, l’analisi del caso

Tommaso Montanari: Il Dissenso nelle Università Italiane: Riflessioni e Sfide Attuali

Sicurezza nelle Università: La Realtà Italiana La questione della sicurezza all’interno delle università italiane è oggetto di un attento esame. Sebbene il tema sia spesso oggetto di dibattito, in generale, il sistema universitario italiano si distingue per un ambiente di studio considerato sicuro. A differenza di altre nazioni, dove le notizie di violenza e discriminazione sono più frequenti, le università in Italia godono di un’assenza di allarmi per problematiche di sicurezza gravi. Tuttavia, è fondamentale analizzare i fattori che hanno contribuito a questa situazione positiva. Un elemento chiave è l’impegno delle istituzioni universitarie nella promozione di politiche anti-discriminazione e di prevenzione della violenza. Le università italiane hanno implementato programmi di sensibilizzazione e hanno istituito sportelli di ascolto per gli studenti, creando un dialogo diretto e un ambiente di sostegno. Inoltre, la presenza di servizi di sicurezza e vigilanza all’interno dei campus, insieme a una buona collaborazione con le forze dell’ordine, ha reso possibile mantenere un clima relativamente tranquillo. Tuttavia, non si può ignorare che episodi isolati di violenza o di discriminazione possano verificarsi. Un’analisi comparativa con i contesti internazionali rivela che, sebbene la situazione nelle università italiane appaia favorevole, vi sono episodi che richiedono attenzione. Le statistiche mostrano che gli atti di violenza, sebbene rari, non sono del tutto assenti. Questo scenario evidenzia la necessità di un monitoraggio costante delle politiche di sicurezza, al fine di garantire che le università rimangano spazi sicuri per tutti gli studenti. Manifestazioni di Dissenso: Un Fenomeno Globale Le manifestazioni di dissenso rappresentano un fenomeno che trascende i confini nazionali, riflettendo tensioni e frustrazioni di carattere sociale e politico in tutto il mondo. In Italia, le università sono spesso il fulcro di mobilitazioni studentesche che si configurano come una risposta alle problematiche economiche, alle disuguaglianze sociali e ai cambiamenti politici. Questa forma di espressione collettiva è alimentata da un senso di ingiustizia e dalla necessità di far sentire la propria voce in tempi di crisi. Negli ultimi anni, eventi globali hanno catalizzato l’attenzione degli studenti italiani, stimolando un’attivazione critica nei confronti delle politiche governative e delle strutture accademiche. Crisi economiche, come quella del 2008, insieme a turbolenze politiche, hanno messo in discussione le scelte di investimento nel settore dell’istruzione e il futuro dei giovani. Le manifestazioni hanno dunque assunto un significato profondo, diventando un modo per esprimere malcontento ma anche per rivendicare diritti e opportunità. È importante sottolineare che il dissenso nelle università italiane non è un fenomeno isolato. Esso è parte di un contesto globale in cui studenti e giovani professionisti cercano di affrontare sfide comuni, come l’accesso all’istruzione di qualità, l’occupazione e la sostenibilità. Le manifestazioni si manifestano attraverso varie forme: cortei, assemblee, occupazioni e altre azioni di protesta pacifica. Questa mobilitazione non solo evidenzia il bisogno di cambiamento ma sottolinea anche la resilienza delle nuove generazioni nel fronteggiare le sfide contemporanee. La natura fisiologica di queste espressioni di dissenso, quindi, si radica nella ricerca di giustizia sociale e nella volontà di partecipare attivamente al dibattito pubblico. DDL Sicurezza e Libertà di Espressione Il DDL Sicurezza, recentemente introdotto nel contesto delle università italiane, ha sollevato un ampio dibattito riguardo alle libertà individuali, in particolare alla libertà di espressione. Questo disegno di legge si propone di affrontare la questione della sicurezza pubblica, ma non senza suscitare preoccupazioni riguardo alle implicazioni legali e culturali delle sue disposizioni. Uno degli aspetti più controversi riguarda le potenziali limitazioni imposte al diritto di esprimere opinioni liberamente, un principio fondamentale nella società democratica. Le misure incluse nel DDL Sicurezza puntano a garantire un ambiente più controllato all’interno degli atenei, con la giustificazione di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale. Tuttavia, questo approccio solleva interrogativi significativi sulla natura della libertà di espressione e sulla possibilità che tali legislazioni possano essere usate per reprimere il dissenso. La storia recente ha dimostrato che le leggi sulla sicurezza possono spesso essere interpretate in modi che limitano il dibattito critico e il confronto di idee, elementi essenziali per il progresso accademico e culturale. In aggiunta, l’effetto di tali misure potrebbe influenzare non solo il modo in cui gli studenti si sentono liberi di condividere e discutere le proprie opinioni, ma anche il clima culturale delle università stesse. La potenziale autocensura potrebbe attenuare la vivacità intellettuale degli atenei, essenziali per l’autonomia accademica e la formazione di cittadini consapevoli. È cruciale, quindi, promuovere una riflessione profonda sulle conseguenze di questo disegno di legge e sulla necessità di salvaguardare gli spazi di libero scambio di idee all’interno dell’educazione superiore. Il Vuoto Ideologico nelle Proteste Negli ultimi anni, le proteste universitarie in Italia hanno evidenziato un fenomeno preoccupante: la mancanza di una chiara ideologia di fondo. Questo vuoto ideologico si manifesta in un contesto in cui gli studenti si mobilitano, spesso, senza una visione comune o obiettivi definiti. Le manifestazioni, seppur animate da una spontaneità apprezzabile, rischiano di risultare inefficaci se non si fondano su principi ideologici ben delineati. Di conseguenza, il coinvolgimento degli studenti può apparire superficiale e poco motivato, poiché l’assenza di una teoria di riferimento limita la capacità di trasmettere un messaggio potente e coerente. Questa situazione si inserisce in un panorama politico italiano caratterizzato da fratture ideologiche sempre più accentuate. La diversificazione delle posizioni politiche, accompagnata da una crescente polarizzazione, rende difficile per gli studenti trovare un terreno comune su cui costruire le proprie azioni collettive. Le diverse correnti di pensiero, da quelle più progressiste a quelle conservatrici, contribuiscono a una sorta di dispersione degli intenti, minando l’unità necessaria per affrontare le problematiche che riguardano direttamente la comunità accademica. Un’analisi del contesto attuale rivela quindi come le manifestazioni, pur essendo una forma legittima di espressione del dissenso, possano risultare inefficaci nel lungo termine senza una visione condivisa. Il rischio è che le proteste si trasformino in eventi episodici, privi di una strategia chiara, incapaci di incidere realmente su decisioni politiche e istituzionali. Per superare questo vuoto ideologico, è fondamentale che gli studenti e i rappresentanti universitari lavorino insieme per delineare un programma unificato che affronti le sfide contemporanee, promuovendo un dialogo