Introduzione alla Mostra La mostra attualmente in corso presso Palazzo Zabarella presenta una selezione di capolavori del disegno provenienti dal prestigioso Musée de Grenoble. Questo evento espositivo mette in luce l’importanza dell’arte del disegno e il ruolo cruciale che ha svolto nel plasmare le visioni artistiche di alcuni dei più celebri maestri del Novecento, tra cui Matisse, Picasso, Modigliani e Miró. Situato nel cuore di Padova, Palazzo Zabarella offre un contesto ideale per ospitare queste opere, fondendo la bellezza architettonica della sede con l’eccezionale qualità artistica dei pezzi esposti. Il Musée de Grenoble, noto per la sua ricca collezione di arte moderna e contemporanea, ha scelto di collaborare con Palazzo Zabarella per portare in Italia opere che non solo illustrano i progressi tecnici degli artisti, ma anche la loro evoluzione personale. Attraverso disegni di grande importanza storica, la mostra offre uno sguardo sulle influenze reciproche tra Matisse, Picasso, Modigliani e Miró, rivelando connessioni insospettate e la genesi delle loro celebri opere. Ogni artista, pur avendo uno stile distintivo, ha affrontato temi simili che trascendono il tempo e il contesto geografico. La mostra non si limita a esporre opere d’arte, ma funge da importante evento culturale, incorniciando la narrazione collettiva dei movimenti artistici europei del XX secolo. La selezione di disegni in mostra permette ai visitatori di comprendere l’evoluzione di queste figure emblematiche e il loro impatto duraturo sulla storia dell’arte. Con un attento lavoro curatoriale, Palazzo Zabarella si impegna a valorizzare non solo le opere esposte, ma anche il messaggio universale che esse portano con sé. Artisti in Evidenza: Matisse, Picasso, Modigliani e Miró La mostra a Palazzo Zabarella offre un’opportunità unica per esplorare i lavori di quattro pionieri dell’arte moderna: Henri Matisse, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani e Joan Miró. Ognuno di questi artisti ha lasciato un’impronta indelebile nelle avanguardie storiche e ha contribuito a definire il panorama artistico del XX secolo attraverso il proprio stile unico e innovativo. Matisse è spesso associato al Fauvismo, un movimento che coniuga colori vivaci e forme semplificate. Le sue opere riflettono un profondo interesse per la luce e il colore, caratteristiche che ne hanno plasmato il lavoro. L’artista trae ispirazione dalla cultura orientale, dall’arte folk e dalla tradizione impressionista, combinando elementi per creare una narrativa visuale distintiva. Pablo Picasso, noto per la sua capacità di reinventarsi, è emblema del Cubismo. La sua opera “Les Demoiselles d’Avignon” segna una rottura con le forme tradizionali, introducendo una nuova percezione dello spazio e della forma. Attraverso le sue esperienze personali e i suoi viaggi, Picasso ha saputo catturare l’essenza di una società in cambiamento, utilizzando l’arte come mezzo di espressione e protesta. Amedeo Modigliani, con il suo stile inconfondibile di ritratti e nudi, ha saputo estrapolare la vulnerabilità umana attraverso le sue figure allungate. Influenzato dall’arte africana e dalla tradizione rinascimentale, Modigliani ha creato opere emotive che riflettono la sua personale lotta. La sua biografia, segnata da tragedie e passione, è inestricabilmente legata al suo lavoro. Infine, l’approccio surrealista di Joan Miró celebra la libertà dell’immaginazione. Le sue opere, caratterizzate da forme giocose e una palette vivace, spingono oltre i confini del pensiero logico, invitando l’osservatore a intraprendere un viaggio fantastico. Miró ha saputo rielaborare il linguaggio visivo, influenzando generazioni di artisti a esplorare le dimensioni oniriche della creatività. L’Importanza del Disegno nell’Arte Modernista Il disegno, spesso sottovalutato come una fase preliminare nella creazione di opere d’arte più complesse, si rivela essere un’arte a sé stante, fondamentale nell’ambito dell’arte modernista del XX secolo. Artisti di spicco come Matisse, Picasso, Modigliani e Miró hanno utilizzato il disegno non solo come mezzo di progettazione, ma come una forma espressiva che riflette le loro visioni artistiche e le loro interpretazioni della realtà. Questi maestri hanno saputo trasformare il disegno in un linguaggio visivo ricco di significato, permettendo loro di esplorare emozioni e idee attraverso tratti e segni. Il disegno si è quindi manifestato sotto molteplici forme e stili, ognuno dei quali rappresenta un approccio distintivo da parte degli artisti. Matisse, ad esempio, ha impiegato linee fluide e colori audaci nei suoi lavori di disegno, evidenziando l’importanza del movimento e dell’emozione. Picasso, d’altro canto, ha sperimentato con forme e prospettive, utilizzando il disegno per rappresentare la complessità della sua vita e delle sue esperienze. Allo stesso modo, Modigliani ha offerto una visione unica attraverso ritratti stilizzati, enfatizzando la bellezza e l’umanità nei suoi soggetti, mentre Miró ha esplorato l’astrazione e il surrealismo, dando vita a composizioni che sfidano le convenzioni tradizionali. Questi diversi approcci al disegno sono testimonianze delle tensioni e delle innovazioni che hanno caratterizzato l’arte modernista. Con ogni linea tracciata, questi artisti hanno comunicato non solo idee visive, ma anche la loro percezione del mondo. Il disegno diventa così un veicolo fondamentale per la creatività, in grado di esprimere l’essenza delle loro opere e di coinvolgere profondamente lo spettatore nella narrazione artistica. Visita alla Mostra: Informazioni Pratiche e Curiosità La mostra “Matisse, Picasso, Modigliani e Miró in mostra a Palazzo Zabarella: Capolavori del Disegno dal Musée de Grenoble” rappresenta un’importante occasione per gli appassionati d’arte e i visitatori di godere di opere di artisti di calibro internazionale. La mostra è aperta al pubblico dal 15 gennaio al 30 aprile 2024, con orari di apertura che vanno dal lunedì alla domenica, dalle 10:00 alle 19:00. La biglietteria chiude un’ora prima, quindi è consigliabile pianificare la visita con un certo margine di tempo. Il costo dei biglietti è accessibile, con un prezzo di ingresso di 12 euro. Sono previste tariffe ridotte per studenti, anziani e gruppi, permettendo a un numero maggiore di persone di apprezzare le opere in mostra. Sono disponibili anche biglietti famiglia che consentono l’accesso a uno sconto per nuclei familiari con più di un figlio. Inoltre, si consiglia di prenotare in anticipo, specialmente durante i fine settimana e nei giorni festivi, per evitare lunghe attese. Oltre alla mostra principale, Palazzo Zabarella offre una serie di eventi collaterali, tra cui visite guidate condotte da esperti d’arte e conferenze tematiche. Questi eventi sono progettati per approfondire la conoscenza

Il Garzone di Bottega all’Epoca del Caravaggio

Il Ruolo del Garzone di Bottega Il garzone di bottega rivestiva un ruolo chiave nel contesto artistico del XVII secolo, fungendo da figura di supporto indispensabile per i maestri nella creazione delle opere d’arte. Questo apprendista, solitamente giovane, era responsabile di una varietà di compiti essenziali che facilitavano il lavoro del maestro, contribuendo così alla realizzazione delle opere. La sua funzione andava ben oltre quella di semplice assistente; il garzone di bottega partecipava attivamente al processo creativo, riflettendo l’importanza della formazione pratica nell’arte. Tra i compiti principali del garzone, vi era la preparazione dei materiali, come la miscela dei colori e la preparazione delle tele, attività che richiedevano non solo abilità tecniche ma anche una conoscenza approfondita del mezzo artistico. Inoltre, il garzone si occupava di organizzare l’atelier, mantenendo in ordine gli strumenti e assicurandosi che tutto fosse pronto per le sessioni di lavoro. Questi aspetti logisitici permettevano al maestro di focalizzarsi maggiormente sul processo artistico, creando un ambiente propizio alla creatività e all’innovazione. Nonostante la sua posizione subordinata, il garzone di bottega poteva rappresentare una fonte d’ispirazione. Osservando da vicino il lavoro del maestro, poteva apprendere tecniche e stili che avrebbero potuto influenzare la sua futura carriera artistica. Grandi artisti come Caravaggio, noto per il suo approccio innovativo e drammatico alla pittura, erano consapevoli del valore aggiunto portato dai loro garzoni. Questa interazione fra maestro e apprendista è fondamentale per comprendere le dinamiche dell’arte del tempo e come le generazioni future di artisti siano state plasmate da queste esperienze formative, rendendo evidente l’importanza del garzone nella storia dell’arte. La Vita Quotidiana di un Garzone Durante il periodo di Caravaggio, la vita quotidiana di un garzone di bottega era caratterizzata da un insieme di responsabilità, apprendistato e dinamiche sociali. Questo giovane apprendista, che spesso iniziava la sua carriera in età adolescenziale, era parte integrante dell’officina di un artista affermato. La sua giornata tipica cominciava presto, con il garzone che si dedicava alle attività di preparazione, che variavano dal mescolare pigmenti per i colori alla pulizia degli strumenti e delle attrezzature. Il percorso di formazione del garzone non si limitava alle abilità tecniche; implicava anche un’apprendimento delle tradizioni artistiche e delle pratiche del settore. L’interazione con il maestro e gli altri artisti era cruciale, in quanto il garzone doveva assimilare non solo le tecniche pittoriche, ma anche i principi estetici e le aspettative del mercato. Ogni giorno rappresentava una sfida, in quanto il giovane artista doveva dimostrare impegno e talento per guadagnarsi la fiducia e l’approvazione del maestro, così come il rispetto della clientela. Nel contesto sociale, i garzoni si trovavano a competere con altri apprendisti, ognuno dei quali sperava di emergere come il favorito o il successore del maestro. Questa rivalità poteva portare a tensioni, ma anche a legami di amicizia e collaborazione. Inoltre, le condizioni economiche influenzavano riequilibri nei rapporti sociali; la lotta per affermarsi nel mondo dell’arte era acuita dalla necessità di provvedere al sostentamento. Le difficoltà quotidiane, tra cui la precarietà della posizione di garzone, rafforzavano il desiderio di eccellere e di trovare il proprio posto in un’epoca artistica così vivace e competitiva. Il Garzone e il Maestro: Un Rapporto Complesso Il rapporto tra il garzone e il maestro nel contesto dell’arte barocca, e in particolare con Caravaggio, è intrinsecamente complesso e stratificato. Questo legame non si limita a una semplice relazione di tutoraggio, ma abbraccia una dinamica di potere, autorità e creatività. Caravaggio, noto per il suo stile innovativo e audace, esercitava un controllo significativo sui suoi apprendisti. Il garzone, spesso un giovane artistico in cerca di formazione e opportunità, era obbligato a navigare una serie di aspettative e pressioni connesse al suo lavoro. La figura del garzone non era solo subordinata; egli spesso contribuiva attivamente al processo creativo, portando con sé una freschezza e un’interpretazione personale che potevano arricchire l’opera finale. Esaminando la relazione fra Caravaggio e i suoi garzoni, emerge un equilibrio delicato tra autorità e autonomia. Mentre il maestro stabiliva la direzione artistica e offriva alla sua allievo lo scaffolding necessario, il garzone giocava un ruolo cruciale nel realizzare tali visioni. Racconti storici indicano che ci furono occasioni in cui l’influenza dei garzoni ebbe un impatto notevole su determinate opere, suggerendo che un’interazione creativa più profonda di quanto comunemente si pensi era presente. In questo contesto, il legame emozionale e professionale tra maestro e allievo non può essere sottovalutato; spesso, esso si traduceva in un intenso scambio di idee, passione e visione artistica. Questa simbiosi non solo formava il garzone come artista, ma contribuiva anche al linguaggio artistico di Caravaggio, portandolo a esplorare nuove e audaci interpretazioni del reale e del divino. La complessità di questa relazione riflette un’epoca in cui l’indipendenza creativa dell’apprendista si affermava, creando un dialogo continuo che arricchiva il panorama artistico e culturale del tempo. L’Eredità dei Garzoni di Bottega I garzoni di bottega hanno svolto un ruolo cruciale nella storia dell’arte, contribuendo in maniera significativa all’evoluzione di diverse correnti artistiche. A partire dal Rinascimento e continuando nel periodo barocco, molti artisti di fama mondiale hanno iniziato la loro carriera come garzoni. Questi apprendisti non solo assistevano i maestri, ma acquisivano anche competenze fondamentali, sviluppando le proprie abilità tecniche e creative attraverso un training diretto e un’osservazione attenta. Un esempio lampante è rappresentato da artisti come Caravaggio, il cui giovane apprendista, Matteo Renzi, ha portato avanti elementi stilistici unici che hanno influenzato le generazioni successive. Inoltre, l’importanza dei garzoni si estende oltre la mera assistenza. L’esperienza pratica accumulata in bottega ha fornito loro un’opportunità inestimabile per esplorare diverse tecniche artistiche, nonché per comprendere le dinamiche di mercato e le aspettative culturali del loro tempo. Alcuni di questi garzoni sono riusciti a diventare figure chiave nel panorama artistico, come è il caso di Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato, il quale, dopo aver servito come garzone, ha raggiunto il riconoscimento per il suo stile distintivo e l’approccio innovativo alla rappresentazione sacra. Questa evoluzione dalla posizione di garzone a quella di maestro è emblematico di un processo di crescita personale e

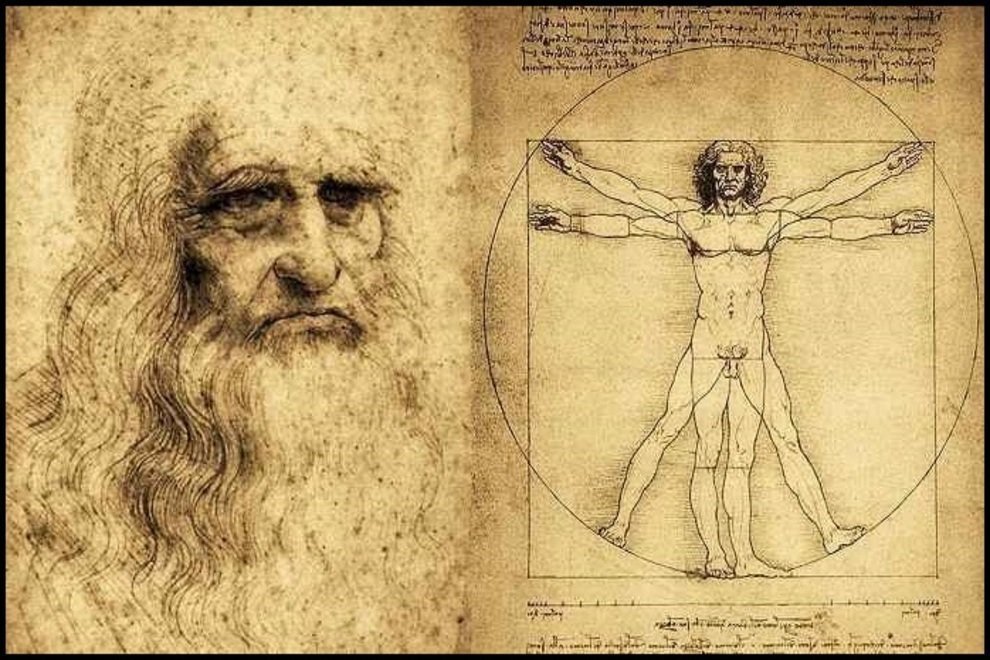

Vita ed Opere di Leonardo da Vinci: Un Genio del Rinascimento

Introduzione a Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci, nato nel 1452 a Vinci, una piccola città vicino a Firenze, è considerato uno dei più grandi geni del Rinascimento italiano. La sua vita si dipana all’interno di un periodo storico caratterizzato da un fervente rinnovamento culturale, artistico e scientifico, dove l’uomo cominciava a rivestire un ruolo centrale nella comprensione del mondo. Fortemente influenzato dalla sua educazione toscana e dall’ambiente fiorentino, l’artista sviluppò un approccio innovativo che combinava arte e scienza, rendendolo un pioniere non solo nell’ambito artistico, ma anche in quello scientifico. Il Rinascimento è generalmente considerato un’epoca di transizione tra il Medioevo e l’età moderna, caratterizzata da una riscoperta della cultura classica e da significativi progressi in molte discipline. Leonardo, con la sua inestinguibile curiosità e il suo spirito di indagine, si distinse per la sua capacità di integrare le tecniche artistiche con le scoperte scientifiche della sua epoca. La sua formazione come allievo di Andrea del Verrocchio a Firenze gli permise di affinare la sua maestria nella pittura, mentre contemporaneamente esplorava temi di anatomia, botanica e ingegneria. Le opere di Leonardo, come “La Gioconda” e “L’Ultima Cena”, non solo hanno elevato gli standard artistici del tempo, ma hanno anche trasmesso una profonda comprensione dell’umanità e della condizione umana. Il suo approccio metodico all’osservazione e alla registrazione della natura ha rappresentato un importante punto di riferimento per gli artisti e gli scienziati successivi. In questo contesto, è fondamentale riconoscere il contributo di Leonardo da Vinci come simbolo del genio rinascimentale che ha continuato a influenzare l’arte e la scienza fino ai giorni nostri. La giovinezza di Leonardo Leonardo da Vinci nacque il 15 aprile 1452 a Vinci, un piccolo comune toscano, da un notaio di nome Piero e da una contadina di nome Caterina. Crescendo in un ambiente rurale, Leonardo ebbe l’opportunità di sviluppare un profondo legame con la natura, una caratteristica che influenzò molte delle sue opere future. La sua infanzia fu segnata dall’incontro con le arti e le scienze, grazie anche alla ricca tradizione culturale della Toscana del XV secolo. La mancanza di un’istruzione formale tradizionale non fermò il giovane Leonardo; infatti, mostrò un’innata curiosità e talento artistico. Tra i sei e gli otto anni, si trasferì a Firenze, dove il suo interesse per l’arte si intensificò. Qui, fu accolto nella bottega del famoso pittore Andrea del Verrocchio, una figura di spicco nel panorama artistico dell’epoca. Sotto la guida di Verrocchio, Leonardo ricevette insegnamenti sia sulla pittura che sulla scultura, imparando così le tecniche fondamentali e raffinando le sue abilità artistiche. Leonardo passò i suoi anni di apprendista studiando anatomia, geometria e prospettiva. Queste conoscenze non solo arricchirono il suo bagaglio culturale, ma divennero i pilastri su cui fondò le sue creazioni. La sua curiosità lo portò anche a esplorare diverse discipline, come la fisica e la botanica, che si rivelarono vantaggi significativi nel suo lavoro artistico. La giovinezza di Leonardo rappresenta un periodo cruciale, non soltanto per la sua formazione artistica, ma anche per la sua futura visione innovativa, rendendolo uno dei più grandi geni del Rinascimento. Questo periodo di apprendimento e scoperta culminò nel suo inizio come artista indipendente a Firenze, pronto a lasciare un’impronta indelebile nella storia dell’arte. Il percorso artistico Il percorso artistico di Leonardo da Vinci è caratterizzato da una straordinaria varietà di opere e innovazioni che hanno influenzato profondamente l’arte del Rinascimento e delle epoche successive. Tra le sue creazioni più celebri spicca ‘La Gioconda’, un ritratto enigmatico che ha affascinato generazioni con il suo sorriso misterioso. Questo dipinto, realizzato tra il 1503 e il 1506, esemplifica l’uso di sfumato tecnico, una delle tecniche artistiche innovative di Leonardo. Attraverso il sfumato, le transizioni tra colori e toni sono rese più morbide, eliminando i contorni netti e creando un effetto tridimensionale molto realistico. Un’altra opera fondamentale è ‘L’Ultima Cena’, realizzata tra il 1495 e il 1498. Questo affresco rappresenta l’ultimo pasto di Gesù con i suoi discepoli prima della sua crocifissione. Leonardo impiegò una composizione innovativa che guidava lo sguardo dello spettatore verso il fulcro della scena, ovvero la figura di Cristo. La percezione drammatica del momento e la resa delle emozioni sui volti dei discepoli dimostrano il suo straordinario talento nell’interpreting human feelings e nel catturare l’essenza della narrazione. Anche ‘L’Uomo Vitruviano’ merita menzione, in quanto non solo rappresenta una figura umana perfetta, ma simboleggia anche il connubio tra arte e scienza che Leonardo abbracciava. Questo disegno, creato attorno al 1490, esplora le proporzioni del corpo umano, evidenziando l’interesse di Leonardo per le leggi naturali e l’armonia nel mondo. La sua capacità di coniugare l’arte con il rigoroso metodo scientifico si riflette in tutte le sue opere, rendendole uniche e innovative per il loro tempo. Gli approcci artistici e le tecniche avanguardistiche di Leonardo continuano a ispirare artisti e studiosi ancora oggi. L’approccio scientifico di Leonardo Leonardo da Vinci è frequentemente riconosciuto non soltanto come un maestro dell’arte, ma anche come un pioniere della scienza del Rinascimento. Il suo approccio scientifico si distingue per la sua curiosità insaziabile e la sua dedizione all’osservazione accurata. Questa interdisciplinarietà è visibile nei suoi occhiali volti a studiare l’anatomia umana, l’ingegneria, l’astronomia e la botanica, rivelando una mente che non riconosceva confini tra le varie discipline. Le sue osservazioni anatomiche furono particolarmente innovative; effettuò dissezioni su cadaveri, registrando dettagli come i muscoli, i tendini e la circolazione sanguigna. Queste scoperte non solo ampliarono la conoscenza della biologia umana ma influenzarono e arricchirono profondamente le sue opere artistiche. In ingegneria, Leonardo abbozzò numerosi progetti di macchine straordinarie, incluse quelle per il volo, il ponte e il carro armato. Le sue idee, basate su principi scientifici rigorosi, rappresentano un’anticipazione sorprendente delle tecnologie moderne. I dettagli tecnici e le annotazioni nei suoi manoscritti, ricchi di diagrammi, mostrano chiaramente come Leonardo considerasse l’arte e la scienza come alleati nel processo creativo. Questo legame si evidenzia anche nella sua perenne ricerca della bellezza in ogni aspetto della natura che osservava, sottolineando così il concetto di umanesimo rinascimentale. In astronomia, i

Raffaello Sanzio: Il Pittore di Corte

Introduzione a Raffaello Sanzio Raffaello Sanzio, noto semplicemente come Raffaello, è uno dei più celebri artisti del Rinascimento italiano, la cui influenza perdura attraverso i secoli. Nato il 6 aprile 1483 a Urbino da una famiglia di artisti, Raffaello si distingue subito per il suo talento eccezionale. Le sue opere incarnano le aspirazioni di una società in profonda trasformazione, caratterizzata da un rinnovato interesse per la bellezza, l’armonia e l’umanesimo. Cresciuto in un contesto culturale ricco, Raffaello fu inizialmente influenzato da artisti come Pietro Perugino, ma la sua abilità unica lo portò a sviluppare uno stile personale che lo rese uno dei più illustri pittori della sua epoca. Negli anni successivi, Raffaello si trasferì a Roma, dove l’arte e la cultura erano fiorenti. Questo periodo segnò un’importante svolta nella sua carriera e nella sua vita, consentendogli di entrare in contatto con importanti mecenati, inclusa la Chiesa Cattolica. A Roma, Raffaello diventò il pittore di corte, ricevendo commissioni per opere che avrebbero definito il suo legato artistico. Le stanze vaticane, in particolare, ospitano alcuni dei suoi lavori più celebri, tra cui “La Scuola di Atene”, che riflette non solo la sua maestria tecnica, ma anche un profondo dialogo con la filosofia e la spiritualità del suo tempo. L’arte di Raffaello si distingue per l’equilibrio e l’armonia, qualità ricercate nel contesto rinascimentale. Le sue composizioni sono caratterizzate da una straordinaria capacità di trasmettere emozioni e storie attraverso i volti e le posture dei suoi soggetti. Il pittore di corte non solo ha rappresentato l’eleganza e la grazia, ma ha anche saputo comunicare il potere e la devozione, consolidando la sua importanza all’interno del panorama artistico del Rinascimento. Il contesto storico e culturale Raffaello Sanzio visse durante il Rinascimento, un periodo di straordinarie trasformazioni culturali, artistiche e filosofiche che caratterizzarono l’Europa tra il XIV e il XVII secolo. Questo movimento, che ebbe inizio in Italia, si distinse per il risveglio degli studi classici e una nuova concezione dell’uomo e dell’universo, centrata sull’individuo e la sua capacità di comprendere e riformare la realtà. Raffaello, nato nel 1483 ad Urbino, fu fortemente influenzato da queste dinamiche, contribuendo con il suo stile al rinnovamento dell’arte. Un aspetto fondamentale del contesto culturale di Raffaello fu l’importanza dei mecenati. Famiglie illustri come i Medici a Firenze e i Borgia a Roma svolsero un ruolo cruciale nel sostenere artisti e intellettuali, favorendo la creazione di opere d’arte che riflettevano il potere e la cultura del tempo. Il Papa Giulio II, in particolare, fu un importante mecenate per Raffaello, commissionando la decorazione delle stanze vaticane, dove l’artista integrò temi religiosi con un’interpretazione umanista, trasformando la narrativa visiva in una celebrazione della dignità umana. A livello filosofico, il Rinascimento si attenne a una riconciliazione tra fede e ragione, grazie all’influsso di pensatori come Pico della Mirandola. Questa fusione di pensiero classico e cristiano configurò il panorama socio-culturale in cui opere come “La Scuola di Atene” di Raffaello poterono emergere, simboleggiando un dialogo tra filosofia antica e nuova. La ricerca della proporzione e dell’armonia nel lavoro di Raffaello è, quindi, non solo un’espressione artistica, ma anche una riflessione dei valori di un’epoca che celebrava l’intelletto e la bellezza. La formazione artistica di Raffaello Raffaello Sanzio, ricordato come uno dei maggiori esponenti del Rinascimento, intraprese il suo cammino artistico in un contestoricco di opportunità e influenze. Le sue prime esperienze si svolsero sotto la guida del maestro Pietro Perugino a Perugia. Qui, Raffaello assorbì le tecniche pittoriche e le composizioni equilibrate del suo maestro, oltre a sviluppare un forte senso della proporzione e della simmetria. Perugino, noto per la sua abilità nel creare scene serene e spirituali, lasciò un’impronta indelebile nello stile iniziale di Raffaello, che mirava a rielaborare tali elementi con una personalizzazione unica. Successivamente, Raffaello si trasferì a Firenze, un centro vibrante di innovazione artistica dove incontrò i lavori di artisti come Leonardo da Vinci e Michelangelo. L’influenza di Leonardo si rifletteva nella sua comprensione della luce e nell’uso del chiaroscuro, mentre Michelangelo infatti ispirò Raffaello nell’interpretazione delle figure umane, rendendole più dinamiche e drammatiche. Questo periodo fiorentino rappresenta una fase cruciale nella sua formazione, poiché approfittò di queste interazioni per ampliare il suo repertorio stilistico. Nel suo viaggio artistico, Raffaello assimilò vari stili e tecniche, dimostrando una notevole versatilità. Ogni maestro lasciò una traccia sulle sue opere, evidenziando la sua capacità di unire diverse influenze in una sintesi armoniosa. La sua evoluzione stilistica si concretizzò in opere che combinavano la profondità emotiva con una grazia ideale, unendo l’umanesimo e la spiritualità. Questi processi di apprendimento e adattamento non solo definirono la sua identità artistica ma anche il suo posto nella storia dell’arte, rendendolo un pittore di corte ammirato e rispettato. In tal modo, Raffaello affermò la sua unicità pur mantenendo un forte legame con le innovazioni del suo tempo. Le opere più celebri di Raffaello Raffaello Sanzio, noto per il suo stile armonioso e l’approfondita comprensione della figura umana, ha lasciato un’impronta indelebile nell’arte rinascimentale. Tra le sue opere più celebri, la ‘Scuola di Atene’ rappresenta un capolavoro indiscusso. Realizzata tra il 1509 e il 1511, questa affresco, che decorava la Stanza della Segnatura in Vaticano, riunisce i più grandi filosofi e pensatori dell’antichità, tra cui Platone e Aristotele. La maestria di Raffaello nella composizione e nell’uso della prospettiva, unita all’intenso dialogo visivo tra le figure, rende la scena un simbolo della ricerca del sapere durante il Rinascimento. Un’altra opera fondamentale è la ‘Madonna Sistina’, completata nel 1512. Quest’opera è celebre non solo per la sua bellezza, ma anche per il modo in cui Raffaello ha saputo catturare l’essenza della maternità divina. La Madonna, con il Bambino Gesù, è rappresentata in un momento di intima connessione, mentre i santi Sixto e Barbara si uniscono alla scena. La composizione è caratterizzata dall’uso magistrale del colore e dal senso di movimento, trasmettendo un profondo sentimento di sacralità. Infine, le ‘Stanze Vaticane’ comprendono una serie di affreschi che Raffaello ha eseguito per il Papa Giulio II. Questi lavori non solo riflettono il