L’opera in questione di Di Gregorio presenta una forte componente gestuale e astratta, in cui convivono elementi grafici, pittorici e materici che evocano tanto la scrittura automatica quanto il linguaggio del corpo. La composizione si articola su un fondo prevalentemente bianco e grigio, attraversato da una densa massa nera a forma arcuata che domina la scena come un gesto primario, quasi un ideogramma privo di codice. Accanto, un elemento rosso vivo rompe l’equilibrio cromatico con forza espressiva, introducendo un punto di tensione visiva che catalizza lo sguardo. La figura – se di figura si può parlare – suggerisce vagamente una presenza antropomorfa, con una “testa” definita da un ovale composto da frammenti, trame grafiche e segni che ricordano calligrafie arcaiche o forme simboliche. Questo volto scomposto, disumanizzato, si configura come una maschera identitaria, forse emblema dell’alienazione contemporanea o della frammentazione del sé nell’era post-digitale. L’opera gioca consapevolmente tra astrazione lirica e decostruzione formale: i livelli di grigio sembrano stratificazioni di memoria, mentre le superfici frantumate e le tracce di spruzzi alludono a un’esplosione silenziosa, come se l’immagine fosse il risultato di un collasso interiore. Criticamente, potremmo leggere questo lavoro come una riflessione sulla perdita del centro, sull’impossibilità di stabilire un’identità univoca, sulla precarietà della figura umana nel caos visivo della contemporaneità. Ma c’è anche una tensione plastica, una forza compositiva che ricompone nel frammento una nuova unità espressiva. L’artista riesce a far convivere materia e vuoto, gesto e silenzio, in una dinamica che non risolve ma interroga, non descrive ma evoca. Un lavoro che si colloca idealmente tra l’informale europeo e la grafica giapponese contemporanea, con accenti di espressionismo astratto e minimalismo visivo. Un’opera che invita a un ascolto visivo profondo, dove ogni forma è eco e residuo di una tensione più vasta.

Una collezione inattesa: Robert Rauschenberg e la reinvenzione del possibile

Una collezione inattesa: Robert Rauschenberg e la reinvenzione del possibile Cosa succede quando l’imprevisto diventa storia, e l’informale si fa architettura del pensiero? È a questa domanda che risponde idealmente Una collezione inattesa. La Nuova Arte degli Anni Sessanta e un Omaggio a Robert Rauschenberg, la mostra che le Gallerie d’Italia di Milano presentano dal 29 maggio al 5 ottobre 2025, a cento anni dalla nascita di uno degli artisti più iconici del secondo Novecento. Curata da Luca Massimo Barbero, l’esposizione prende vita nel cuore pulsante della sede milanese di Intesa Sanpaolo, proponendo un percorso sorprendente e prezioso: sessanta opere dalla collezione Luigi e Peppino Agrati – perlopiù mai esposte insieme – compongono un viaggio denso e stratificato attraverso le sperimentazioni radicali degli anni Sessanta e oltre. Al centro del racconto, un omaggio a Robert Rauschenberg, artista che più di ogni altro ha incarnato il passaggio da una visione modernista dell’arte a un’idea espansa e inclusiva della creazione visiva. Rauschenberg, il cui lavoro si è nutrito di scarti urbani, segni casuali e oggetti di uso quotidiano, ha saputo trasfigurare il linguaggio del ready-made in una poetica del reale. Le sue Combine Paintings – veri e propri cortocircuiti tra pittura, scultura e installazione – trasformano il frammento in sistema, l’errore in metodo, l’accumulazione in grammatica espressiva. In mostra, le opere provenienti dalla collezione Agrati restituiscono intatta questa energia sorgiva, sottolineando il ruolo cruciale della composizione e della grafica nel suo linguaggio, e rivelando un autore che non si è mai accontentato di rappresentare il mondo, ma ha voluto riattraversarlo, rimetterlo in moto, sovvertirne le gerarchie. Attorno al corpus di lavori di Rauschenberg, la mostra costruisce un dialogo serrato con alcuni dei protagonisti dell’avanguardia europea e americana: Yves Klein, Lucio Fontana, Piero Manzoni, ma anche Giulio Paolini, Robert Ryman e Richard Serra. Un confronto che evidenzia come la tensione sperimentale degli anni Sessanta non abbia avuto un’unica voce, ma si sia articolata in traiettorie diverse e talvolta divergenti, tenute insieme dalla volontà comune di ridefinire i confini dell’opera d’arte e del ruolo dell’artista nella società. Il titolo, Una collezione inattesa, non è dunque solo una descrizione: è un invito. A riscoprire, dietro il gesto del collezionista, la capacità di anticipare, custodire e rilanciare visioni. A riconoscere che anche nelle grandi collezioni private esiste un’intelligenza curatoriale implicita, capace di dialogare con la storia e, talvolta, di precederla. La raccolta degli Agrati, oggi parte del patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo, si configura in questo senso come un dispositivo culturale in grado di generare nuovi significati, oltre la semplice esposizione delle opere. In un tempo che spesso guarda al passato con nostalgia o con indifferenza, la mostra milanese riesce invece a riattivare il potenziale del Novecento come terreno ancora fertile, ancora interrogabile. Rauschenberg e i suoi contemporanei non appaiono qui come reliquie di un’epoca eroica, ma come presenze vive, ancora capaci di mettere in discussione le nostre abitudini percettive, le nostre categorie estetiche, il nostro modo di abitare l’immagine. Ed è forse proprio questo il lascito più profondo del maestro americano a cent’anni dalla nascita: l’idea che l’arte, per essere davvero tale, debba sempre farsi incontro tra mondi, tensione tra ciò che è dato e ciò che può ancora accadere. Una lezione che oggi, più che mai, vale la pena di ricordare.

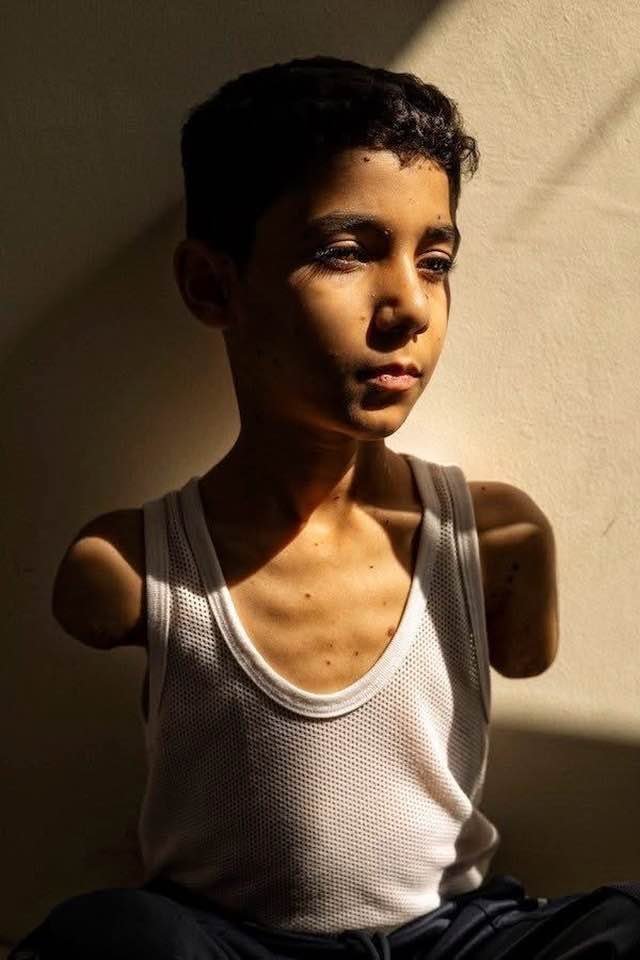

Oltre il muro: Guerrilla Spam e la necessità di una nuova mitologia urbana

Oltre il muro: Guerrilla Spam e la necessità di una nuova mitologia urbana Nella mostra fiorentina Di mondi lontanissimi, delle perdute pitture di Pontormo e altro ancora, Guerrilla Spam firma non solo la sua prima personale in una galleria, ma anche un atto di fondazione. Quindici anni dopo le prime affissioni illegali, il collettivo approda a una narrazione museale che non snatura il proprio linguaggio, ma lo espande in un territorio simbolico nuovo. È l’inizio di una possibile mutazione: da gesti urbani fugaci a mitografie contemporanee. Se l’arte urbana nasce per definizione come effimera, guerrigliera, marginale, questa mostra — ospitata nella nuova sede della Street Levels Gallery, tra le realtà più coerenti del panorama nazionale — dimostra che è possibile un passaggio ulteriore: la costruzione di una tradizione contro-egemonica. L’uso consapevole della storia dell’arte — dal Pontormo ai kylikes attici, dalle mani di Gargas ai bestiari medievali — non è qui un orpello erudito, ma un’operazione di risignificazione: Guerrilla Spam fonda un linguaggio iconico che è, paradossalmente, tanto personale quanto collettivo. Questo passaggio ha conseguenze profonde: nel momento in cui l’arte urbana si dota di una archeologia del simbolo, inizia a dialogare non solo con la città ma con il tempo. Non più solo denuncia o decoro, ma metanarrazione: la possibilità che l’arte urbana diventi uno strumento per raccontare ciò che la cultura istituzionale non riesce (o non vuole) più leggere. In questa ottica, la triade ombra-luce-colore non è soltanto una struttura espositiva, ma un modello epistemologico. L’ombra come potenziale invisibile, la luce come ferita di coscienza, il colore come trasfigurazione: tre stadi di un processo che si oppone alla bulimia visiva contemporanea. Guerrilla Spam non chiede di essere capito al volo, ma di essere attraversato, lentamente. In un presente saturo di immagini senza spessore, propone immagini da abitare. Il futuro, quindi, si gioca sulla capacità dell’arte urbana di non restare prigioniera della propria immagine ribelle, ma di assumersi il rischio della complessità. La mostra fiorentina è un punto di partenza: l’inizio di un processo che potrebbe portare Guerrilla Spam (e con loro altri collettivi consapevoli) verso una nuova stagione del muralismo, dove la parete non è più solo superficie, ma soglia. Un luogo dove ciò che è assente – come gli affreschi del Pontormo – genera nuove presenze. Dove il segno non è soltanto protesta, ma profezia. In definitiva, Di mondi lontanissimi non è solo una mostra. È una domanda lanciata nel vuoto culturale che spesso ci circonda: siamo ancora capaci di costruire visioni condivise? Di cercare, nei simboli del passato e nel caos del presente, nuovi alfabeti per leggere il mondo? Guerrilla Spam risponde con un’esposizione che è mappa e rito, opera e apertura. Il resto — come ogni mitologia degna di questo nome — tocca a noi immaginarlo.

Lacrime sospese: metamorfosi dell’identità nell’era digitale

“Lacrime sospese: metamorfosi dell’identità nell’era digitale” Nel flusso costante delle immagini digitali, capita raramente di imbattersi in un’opera che, pur sfruttando il mezzo tecnologico, riesce a conservare intatta una forza visiva autenticamente poetica. L’opera qui analizzata — una composizione fotografica manipolata digitalmente — presenta il busto di una giovane donna in un’atmosfera straniante, quasi sospesa tra sogno e mutazione, realtà e frattura interiore. Il volto è abbassato, lo sguardo coperto da un nastro liquido, argentato, che pare sciogliersi o solidificarsi — un ambivalente gesto simbolico che rifiuta lo sguardo diretto ma non rinuncia all’intensità emotiva. Il corpo è immerso in uno spazio indeterminato, punteggiato da gocce, schizzi, crepe e materiali traslucidi: una pioggia artificiale che sembra piangere per lei, o da lei. Simbologia e interpretazione La benda sugli occhi non è solo ostacolo alla visione: diventa confine tra mondi, tra ciò che è percepibile e ciò che resta nell’ombra psichica. In questa scelta iconografica si può leggere una critica alla condizione contemporanea, in cui l’identità — soprattutto femminile — è costretta a rinegoziarsi tra visibilità imposta e necessità di raccoglimento interiore. Il volto è contratto in una smorfia contenuta, come se fosse in procinto di gridare ma trattenesse il fiato; la pelle della figura, cosparsa di gocce o imperfezioni digitali, sembra reagire a uno stato climatico o emotivo esterno, in un’osmosi tra dentro e fuori. Tecnica e atmosfera La qualità dell’immagine unisce realismo fotografico e manipolazione pittorica. L’artista mescola con sapienza texture liquide, fratture grafiche e luci opache, creando una tensione visiva che non si risolve mai in un’estetica “comoda” o semplicemente bella. Le ali che paiono dispiegarsi dietro la testa — lembi di carta bagnata, forse, o residui di materia — danno alla figura una qualità angelica rovesciata: non si libra, ma cade, trattenuta a terra da un dolore silenzioso. L’identità come battaglia interiore Ciò che colpisce è l’assenza di qualsiasi contesto ambientale riconoscibile. La figura fluttua in uno spazio astratto, a metà tra una parete macchiata e un cielo distorto. Questo non-luogo rende universale la condizione rappresentata: una riflessione sull’identità come territorio di lotta, stratificato, vulnerabile. L’artista pare dirci che oggi non si è più “qualcuno”, ma una tensione costante tra ciò che si è, ciò che si mostra, e ciò che ci è stato imposto. Conclusione Quest’opera digitale non è un semplice ritratto estetizzante: è una denuncia lirica e potente del peso emotivo che grava su chi cerca di affermarsi in un mondo frammentato, rumoroso e iper-visivo. Con elementi visivi minimali ma intensi, l’artista riesce a evocare una condizione esistenziale profonda: quella di chi si sente visto ma non guardato, di chi è immerso in un universo pieno di stimoli ma privo di ascolto autentico. Un possibile titolo per l’opera? “Blind Rain” – pioggia cieca, pianto silenzioso, identità che si scioglie nella materia digitale del presente.

Luciano Di Gregorio, Fragilità dell’arte, digitale su tela

Luciano Di Gregorio, Fragilità dell’arte, digitale su tela In Fragilità dell’arte, Luciano Di Gregorio offre un’immagine di forte impatto visivo ed emotivo, costruita su un elegante equilibrio di caos e delicatezza. Il cavallo, chiaro richiamo al mito del cavallo di Troia, si configura qui non come veicolo di conquista, ma come simbolo della vulnerabilità intrinseca dell’arte stessa. La figura equina, realizzata in tonalità monocromatiche su fondo marmoreo screziato, è attraversata da una trama vivace di piume spezzate, schegge rosse incandescenti e dettagli naturalistici – frutti, foglie, piccoli animali – che emergono e si dissolvono nella materia del corpo. Il contrasto tra la severità delle linee strutturali e l’esplosione disordinata degli elementi naturali evoca la tensione tra forma e dissoluzione, tra permanenza e caducità. Le ferite che sembrano lacerare la sagoma del cavallo, accentuate da schizzi rossi, trasmettono una sensazione di lotta interna: la bellezza, suggerisce Di Gregorio, è fragile non solo fisicamente, ma concettualmente, continuamente esposta a forze distruttive. L’uso digitale permette all’autore di stratificare il linguaggio visivo in modo sottile ma complesso: la precisione grafica convive con l’imprevedibilità organica, ricordandoci che anche le opere d’arte, apparentemente eterne, sono soggette all’erosione del tempo e della società. In definitiva, Fragilità dell’arte è un’opera intensa, che non si limita a una rappresentazione estetica ma invita alla riflessione: sull’effimero, sulla memoria culturale, e sulla responsabilità di preservare ciò che è bello e fragile. ⸻

Il nudo più sensuale del Rococò: la «Jeune Fille Allongée» di François Boucher

Il nudo più sensuale del Rococò: la «Jeune Fille Allongée» di François Boucher Quando si pensa alla pittura rococò, fatta di volute leggere, di morbidezze seducenti e di un erotismo sfumato di grazia, un’immagine si impone su tutte: quella della “Jeune Fille Allongée” di François Boucher. Realizzata intorno al 1751-52, quest’opera — conosciuta anche come “L’Odalisque Blonde” — è entrata nell’immaginario collettivo come il nudo più sensuale e maliziosamente erotico della pittura francese del Settecento. La protagonista del dipinto è Marie-Louise O’Murphy (1737-1814), una giovanissima modella che Boucher amò ritrarre e che, proprio grazie a quest’opera, divenne una delle cortigiane più famose alla corte di Luigi XV. La ragazza, allora poco più che quattordicenne, è raffigurata nuda, distesa di schiena su un sontuoso divano, immersa in un boudoir fatto di sete cangianti, cuscini di broccato e dettagli raffinati. I suoi capelli biondi raccolgono un nastro azzurro che rinfresca i toni delicati dell’incarnato. La forza seduttiva del quadro non sta in una posa ostentatamente provocante, ma al contrario nella naturalezza disarmante della modella: inconsapevole, assorta, come sorpresa in un momento privato. Nessun gesto plateale, nessuno sguardo ammiccante: la vera sensualità qui nasce dall’apparente innocenza, dal gioco sottile tra intimità e bellezza. È importante ricordare che, all’epoca, la giovane età della modella non suscitava scandalo. Nel XVIII secolo, l’età legale per il matrimonio era di 14 anni per le ragazze e 15 per i ragazzi. Basti pensare che Marie-Antoinette, promessa sposa del futuro Luigi XVI, andò in sposa a poco più di quattordici anni. La visione moderna non deve dunque deformare l’interpretazione di quest’opera straordinaria, che resta una celebrazione della grazia femminile e del gusto rococò per il piacere, la leggerezza e l’abbandono. Con la “Jeune Fille Allongée”, François Boucher firma non solo uno dei suoi capolavori più amati, ma cristallizza, in un solo sguardo, l’essenza stessa del Rocaille: un mondo in cui arte, eros e sogno si intrecciano in un equilibrio perfetto, tra frivolezza e incanto.

Francesco: il Papa che ha fatto politica con il Vangelo pensando agli ultimi

Francesco: il Papa che ha fatto politica con il Vangelo pensando agli ultimi Quando Jorge Mario Bergoglio si affacciò per la prima volta dalla loggia di San Pietro, la sera del 13 marzo 2013, disse con un sorriso disarmante che i suoi fratelli cardinali erano andati a prenderlo “quasi alla fine del mondo”. Un’espressione semplice, quasi ingenua, eppure potentemente politica. Perché con Francesco, il primo papa gesuita e il primo latinoamericano, la Chiesa cattolica è tornata al centro del discorso globale. E non solo spirituale. La sua elezione è un evento inedito sotto ogni punto di vista. Avviene non dopo la morte del predecessore, ma dopo le storiche dimissioni di Benedetto XVI. Per la prima volta dopo secoli, due papi vivono insieme nel cuore del Vaticano. Una situazione senza precedenti, che dà immediatamente la misura di un pontificato destinato a rompere schemi. Francesco eredita una Chiesa scossa da scandali, divisa, in crisi di vocazioni e credibilità. Ma anziché rifugiarsi nella prudenza diplomatica, imprime una direzione chiara: povertà, inclusione, pace. Il suo primo viaggio è a Lampedusa, simbolo delle tragedie migratorie nel Mediterraneo. Lì non pronuncia un discorso ecclesiale, ma un atto di accusa: “Ho sentito che dovevo venire qui a pregare, ma anche a risvegliare le coscienze”. Il Papa parla, ma soprattutto agisce da leader globale, usando la forza morale del suo ruolo per incidere sulla realtà. Con lui, il Vaticano torna a essere un attore politico internazionale, ma con un linguaggio nuovo. La Laudato si’, la sua enciclica sul clima e l’ambiente, è un testo politico travestito da meditazione spirituale. La denuncia dell’economia dello scarto, della finanza speculativa, della distruzione della casa comune, lo avvicina più a Greta Thunberg che a certi vescovi conservatori. Non a caso, nei sacri palazzi cominciano a chiamarlo, con fastidio malcelato, “il papa comunista”. La sua azione geopolitica è continua e scomoda. Parla contro la guerra, senza ambiguità. Denuncia i produttori di armi, le complicità dell’Occidente, la retorica bellicista. Sulla guerra in Ucraina rifiuta di schierarsi in modo binario. Viene criticato per non nominare la Russia come aggressore, ma ribadisce: “È più coraggioso chi alza la bandiera bianca”. Una frase che fa esplodere polemiche, ma che resta coerente con la sua visione evangelica del disarmo totale. Un pacifismo radicale, poco gradito alle cancellerie, ma instancabile. Francesco parla ai migranti, agli esclusi, ai giovani, agli ecologisti, ai non credenti, più che a parte della sua stessa gerarchia. La sua figura sfugge alla definizione tradizionale di papa. È, piuttosto, un leader morale globale che entra nel dibattito culturale e politico con parole e gesti che scavalcano confini e dottrine. E tuttavia, se l’impatto politico è evidente, la riforma interna della Chiesa resta incompiuta. Sui temi del celibato, delle donne, dell’omosessualità, dell’aborto, Francesco apre dibattiti, cambia il tono, ma non la sostanza. Le sue frasi, come “Chi sono io per giudicare?”, aprono spazi di comprensione, ma non si traducono in cambiamenti dottrinali concreti. È il limite e forse anche la misura del suo pontificato: riformista nel linguaggio, prudente nella struttura. Negli ultimi anni, la salute lo mette alla prova. La scena simbolica della pandemia – la sua figura curva, sola, in una Piazza San Pietro deserta – lo consacra come guida spirituale del mondo nel buio. Poi i ricoveri, la voce affaticata, le dimissioni annunciate e il ritorno, come Benedetto, in Vaticano. Il suo ultimo messaggio, a Pasqua, è l’ennesimo atto politico: “Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo.” Non una benedizione convenzionale, ma un monito alla comunità internazionale. In un mondo attraversato da nuove guerre, crisi climatiche, disuguaglianze crescenti, Francesco lascia la scena come l’ha vissuta: non da sovrano, ma da coscienza inquieta. Con lui si chiude una stagione della Chiesa, ma soprattutto un ciclo del cattolicesimo come forza pubblica globale. Ora la domanda che resta è eminentemente politica: la Chiesa continuerà a essere voce di pace e giustizia, o tornerà a rifugiarsi nel silenzio delle sacrestie? Francesco, venuto dalla fine del mondo, ha portato nel cuore di Roma la voce degli invisibili. E ha ricordato al potere – laico o ecclesiastico – che il Vangelo può ancora essere una bandiera.

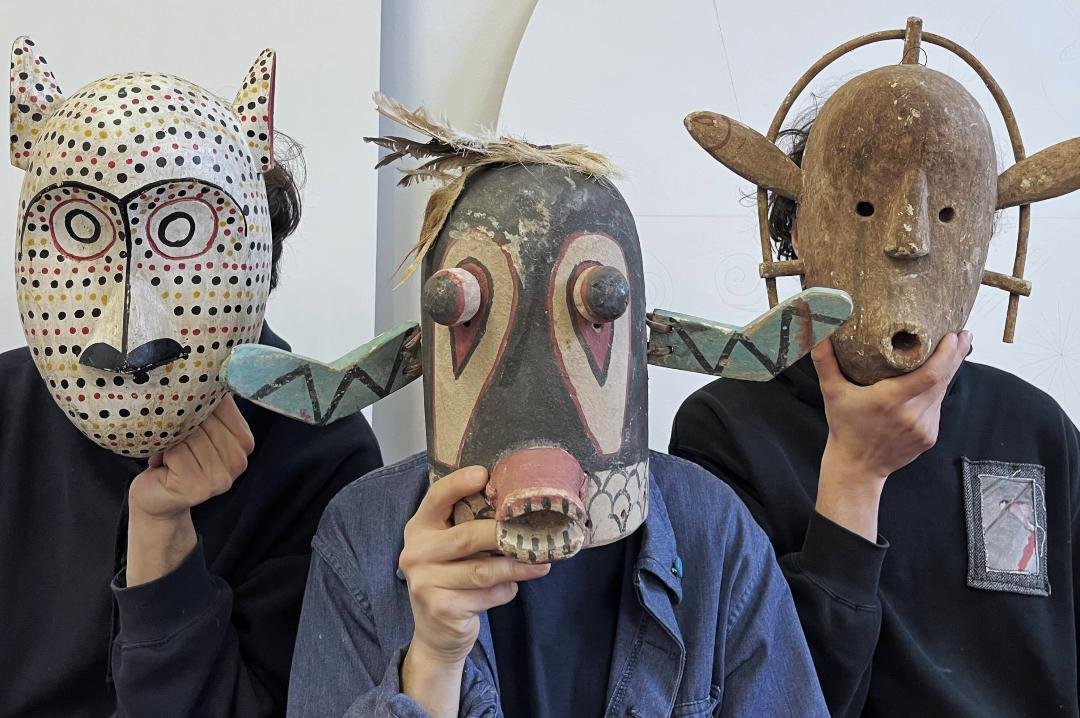

La forza di Mahmoud: un ritratto di resistenza nella Gaza ferita

La forza di Mahmoud: un ritratto di resistenza nella Gaza ferita Uno squarcio di luce filtra dalla finestra e illumina il volto di un bambino. Lo sguardo è serio, profondo, sospeso tra dolore e determinazione. Indossa una canottiera bianca e siede contro un muro nudo. La fotografia, intensa e silenziosa, è opera della fotoreporter palestinese Samar Abu Elouf, realizzata per il New York Times, ed è stata premiata come vincitrice in un importante concorso internazionale di fotogiornalismo. Il bambino ritratto si chiama Mahmoud Ajjour. Aveva solo nove anni quando, nel marzo del 2024, è stato colpito da un’esplosione a Gaza mentre cercava di mettere in salvo la sua famiglia. Si era voltato un’ultima volta per incitarli a correre via, ma un ordigno lo ha investito in pieno. In un attimo, Mahmoud ha perso un braccio, e l’altro è rimasto gravemente danneggiato. Evacuato in Qatar, ha subito interventi medici d’urgenza. Oggi, con una forza che commuove e ispira, sta imparando a usare i piedi per fare ciò che prima faceva con le mani: scrivere, giocare, aprire le porte. Ogni gesto quotidiano è diventato un atto di resilienza. La fotografia di Abu Elouf è molto più di un’immagine: è una denuncia e un inno. Denuncia le ingiustizie inflitte ai civili, e in particolare ai bambini, in una terra martoriata. Ma è anche un inno alla forza dell’animo umano, alla capacità di resistere, reinventarsi e andare avanti, anche quando tutto sembra perduto. Accanto a quella di Mahmoud, altre due fotografie finaliste raccontano altrettante tragedie del nostro tempo: il volto umano della migrazione al confine tra Stati Uniti e Messico, e gli effetti devastanti della crisi climatica nel cuore dell’Amazzonia. Ma è questo ritratto, semplice e potente, che ha saputo toccare corde profonde. Nella luce che disegna le ombre sul viso di Mahmoud c’è tutta la complessità del nostro presente. La sua storia ci interroga, ci scuote, ci obbliga a guardare — e a non voltare lo sguardo.

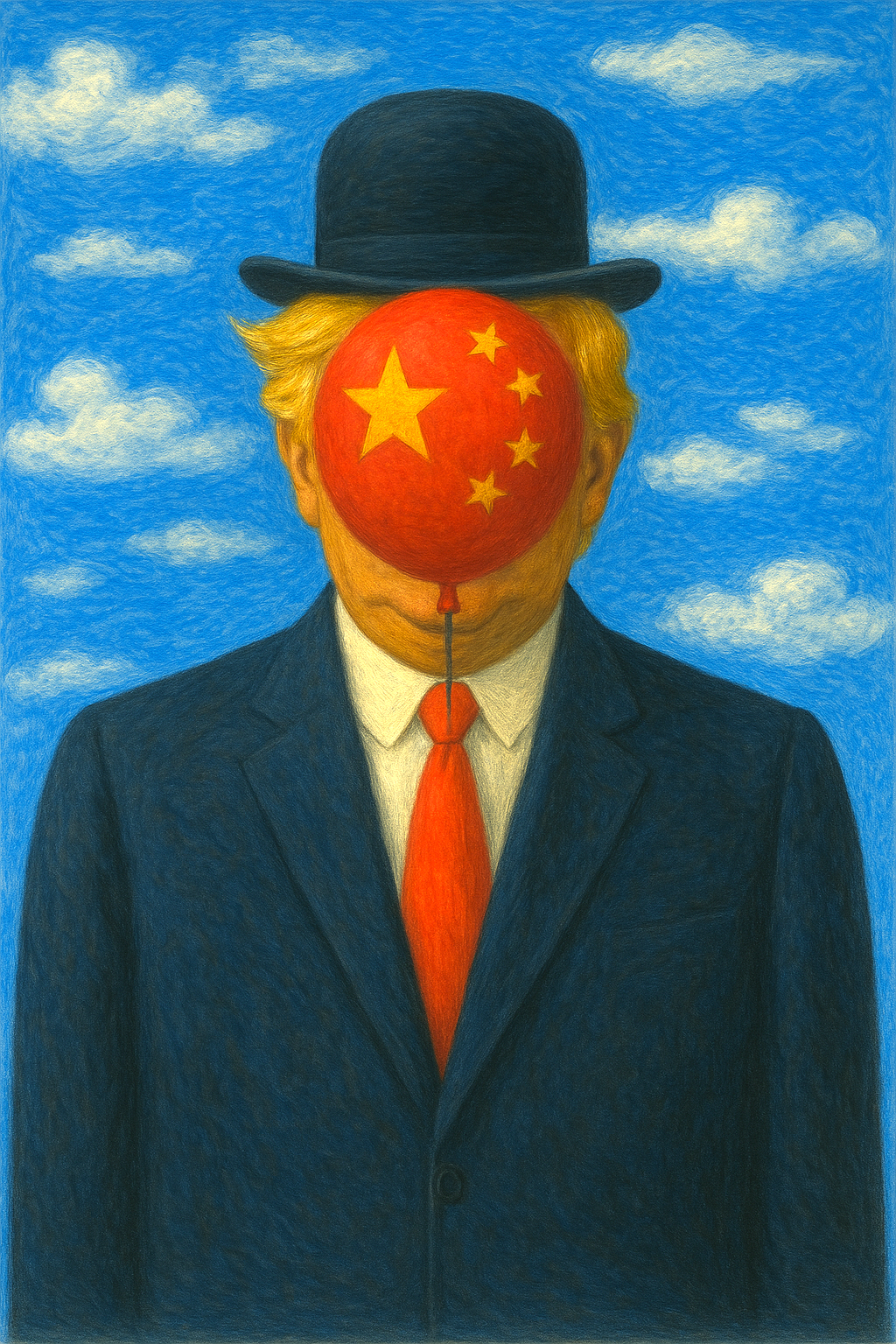

L’economia dei dazi: il nuovo volto delcapitalismo in crisi

Negli ultimi anni, l’economia mondiale è stata scossa da eventi e decisionipolitiche che hanno svelato le fragilità insite nel sistema capitalistico. Tra queste,le politiche protezionistiche e le guerre dei dazi rappresentano sintomi evidenti diun processo che ha radici ben più profonde. La scelta di Trump di imporre dazicontro la Cina, ad esempio, non può essere ridotta a una semplice soluzionetecnica per salvaguardare l’industria americana, bensì deve essere letta comeparte di una strategia molto più complessa, volta ad accelerare dinamiche già inatto.Un capitalismo dell’austeritàUna delle chiavi per comprendere questo fenomeno è l’idea di “capitalismodell’austerità”, in cui le politiche economiche non rispondono più esclusivamenteagli interessi di crescita e sviluppo, ma sono fortemente influenzate da logiche dicontenimento e riduzione della spesa sociale. In questo contesto, Trump sembraaver fatto emergere la dimensione politica dell’economia, mostrando che laglobalizzazione non è una tendenza naturale e inevitabile dell’essere umano, maqualcosa costruito su specifiche scelte ideologiche e politiche. La realtà è chemolte delle dinamiche economiche attuali non sono casuali, ma derivano da unalunga serie di trasformazioni strutturali che hanno reso il sistema sempre piùfragile e inclinato a creare disuguaglianze.L’economia, i lavoratori e il declino del welfareUn punto centrale del dibattito riguarda il destino dei lavoratori: la globalizzazionespinge una competitività feroce, spesso segnando il passaggio di produzioneverso paesi con diritti sindacali negati o salari irrisori. Negli Stati Uniti, peresempio, l’idea che i dazi possano “salvare” i lavoratori impoveriti è stataampiamente discussa e criticata: dietro questi provvedimenti si nasconde iltentativo di controbilanciare anni di deindustrializzazione e tagli al welfare.Similmente, in Italia e in Europa, la sostituzione dell’assistenza sociale a favore di misure che cercano di rafforzare la competitività globale ha lasciato indietromolte fasce della popolazione, con conseguenze che si stanno manifestando informe di degrado e precarietà sul lavoro.Il taglio alla spesa sociale, come evidenziato dal recente piano di riforme negliStati Uniti, in cui si prevede un taglio di ben 2 trilioni e 222 miliardi di dollari, è unchiaro segnale del fatto che la politica economica si sta spostando verso unmodello di “guerra di classe”. Questo sistema, infatti, non solo penalizza ilbenessere dei cittadini, ma mina anche i fondamenti della democraziaeconomica stessa, portando a una crescente polarizzazione tra “i produttori” e “icapitalisti” dei conglomerati privati.La guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina: una questionegeopoliticaIl dibattito sui dazi non riguarda solo aspetti economici interni, ma assume unadimensione geopolitica di grande rilievo. La decisione di Trump di attaccare laCina con dazi elevati è da interpretarsi come un tentativo di frenare la crescita diuna superpotenza economica che, negli occhi degli Stati Uniti, sta assumendo unruolo sempre più dominante a livello globale. Le esercitazioni militari cinesi vicinoa Taiwan, commentate come “a colpi veri”, fanno chiaramente capire che dietroogni decisione economica si nascondono strategie di natura militare e politica: senon si riescono a contenere le pressioni economiche con modalità adeguate, sirischia di dover fare i conti con escalation in altri ambiti, come quello militare.Il confronto tra la Cina e gli Stati Uniti sottolinea la contrapposizione tra duemodelli: uno basato su un capitalismo autoritario e un controllo statale capillare,e l’altro su una democrazia che, pur essendo pluralista, ha ceduto in parte allalogica della deregolamentazione e della delocalizzazione. La crisi degli ultimianni evidenzia come le dinamiche globali forzino i governi a riconsiderare leproprie strategie di sviluppo economico e di welfare state, cercando un equilibriotra la necessità di competere sul mercato globale e quella di garantire sicurezzasociale ai propri cittadini.Un futuro incerto: necessità di un’economia dellasolidarietàDi fronte al rischio di inasprimento dei conflitti commerciali e geopolitici, diventaurgente ripensare le basi stesse del sistema economico attuale. L’obiettivo nonpuò essere semplicemente quello di attribuire la colpa a un paese o a un’altraparte, ma di cercare una soluzione che promuova una “democrazia economica”,in cui la solidarietà e la partecipazione diretta dei lavoratori siano al centro dellaprogettazione delle politiche pubbliche.Proprio questo approccio alternativa sottolinea l’importanza di un modello misto, in cui lo Stato ha un ruolo attivo nel proteggere i settori produttivi e nel garantirecondizioni decenti per i lavoratori, contrapposto a una tendenza globale che, innome della competitività, indebolisce la coesione sociale. La crescentepolarizzazione tra modelli economici – da una parte quello progressista, che miraalla crescita della classe media e alla protezione sociale, e dall’altra quelloneoliberista, basato sulla deregolamentazione delle economie e sullosfruttamento intensivo del lavoro – è un tema che richiede una profondariflessione e un impegno collettivo da parte di tutte le forze sociali e politicheimpegnate nella trasformazione del capitalismo attuale.In conclusione, la questione dei dazi e la guerra commerciale tra Stati Uniti eCina sono solo l’ultimo capitolo di una lunga storia segnata da trasformazionistrutturali e da conflitti di interesse interni ed esterni. Se da un lato ilprotezionismo potrà sembrare una misura schermante contro le crisieconomiche, dall’altro esso non è in grado di risolvere le fondamenta di unsistema che ha già mostrato evidenti segni di cedimento. Solo una revisioneradicale del modello economico, che metta al centro la dignità dei lavoratori e lagiustizia sociale, potrà gettare le basi per un futuro in cui il progresso non sia piùsinonimo di esclusione e impoverimento.

L’Inter gioca a calcio. Il Bayern gioca a nascondino.

L’Inter gioca a calcio. Il Bayern gioca a nascondino. Corrispondente dal futuro dove il VAR applaude l’Inter MILANO – L’Inter ha vinto. Ma non una vittoria normale. No. Ha vinto con classe, con coraggio, con strategia e soprattutto con la sublime arte di far sembrare il Bayern Monaco una squadra iscritta al torneo aziendale delle Poste Tedesche. Lautaro e Frattesi: l’asse del Bene contro il Male (in maglia rossa) La partita comincia e Lautaro fa subito capire che oggi non si scherza. Si muove, segna, pressa, si pettina. Frattesi entra e spruzza dinamite centrocampistica da ogni poro. Il Bayern osserva, prende appunti e chiede: “Scusate, possiamo giocare anche noi?” Sommer: “Tranquilli, ho chiuso la porta. E ho buttato via la chiave.” Il portiere svizzero, con la freddezza tipica di chi affronta i rigori come fossero sudoku, para tutto. Para anche l’ansia, le statistiche e due passaggi sbagliati di Acerbi. Quando arriva il Bayern in area, Sommer si limita a guardarli come si guarda un piccione che tenta di entrare in un bar: confuso, inoffensivo, fuori luogo. Secondo tempo: Inzaghi attiva la modalità “Subentra e spacca tutto” Nel secondo tempo, con un gesto teatrale degno del miglior Cesare al Colosseo, Simone Inzaghi richiama alcuni titolari per far entrare la Banda degli Inascoltati. Risultato? Gol, pressing, allegria e un Bayern sempre più vicino a chiamare l’uscita d’emergenza. Turan: “Mi sento leggero, corro come se rubassi tempo e spazio” Turan gioca come se fosse guidato da Google Maps in modalità distruggi difese. Parte da centrocampo, arriva in area, torna indietro a prendere il caffè, poi va di nuovo a segnare. In un’azione, anticipa l’avversario e passa la palla con così tanto anticipo che probabilmente la FIFA lo segnalerà per “viaggio temporale non autorizzato”. Il famoso “calcio di riletto” Momento magico: Turan esegue il famigerato “calcio di riletto”, una tecnica ancestrale nota solo a chi ha studiato arte marziale calcistica a Coverciano. Palla lisciata al millimetro per confondere l’universo. Risultato? L’azione diventa poesia. Il Bayern applaude. I cronisti piangono. L’arbitro si fa l’autografo da solo. Inter da Inter: quando l’Inter non Intera A fine partita, tutto il mondo si chiede: che Inter è questa? Risposta: è l’Inter che non fa l’Inter, ma che gioca come se avesse ricevuto un aggiornamento software. Difende come un esercito imperiale, attacca come una banda di jazzisti impazziti e vince come una squadra seria. I tifosi, solitamente pronti a chiamare Striscia la Notizia dopo un pareggio, oggi stanno prenotando lo scudetto su Amazon Prime. Conclusione: Bayern annientato, Inter glorificata, cronisti confusi. Il Bayern, al ritorno in Germania, ha chiesto se può cambiare sport. Il presidente ha dichiarato: “Dopo questa partita, pensiamo di iscriverci a un campionato di bocce.” L’Inter invece guarda avanti: il calendario dice “prossima partita”, ma la squadra sta già pensando alla finale di Champions, alla Supercoppa galattica e, perché no, alla candidatura all’UNESCO come patrimonio calcistico dell’umanità.