miart 2025: il mercato si difende, ma l’arte dov’è? di Luciano Di Gregorio A volerla dire tutta, miart 2025 non è stata né un trionfo né un tracollo. È stata esattamente quello che oggi una fiera d’arte tende a diventare: un compromesso ben allestito tra glamour, marketing e diplomazia culturale. Ma sotto la superficie elegante delle gallerie e il calore rassicurante dei numeri, resta una domanda che nessuno osa più fare ad alta voce: che ruolo ha oggi l’arte nelle fiere d’arte? Con 179 gallerie da 31 paesi, distribuite nelle sezioni Established, Emergent e Portal, miart ha disegnato un panorama ben confezionato, in cui oltre 1.200 opere raccontavano un secolo di estetiche e mercati, dal primo Novecento al contemporaneo più fresco. Eppure, a camminare tra gli stand – pur belli, pur curati – si respirava più il battito del mercato che il fiato dell’arte. Il moderno resiste perché rassicura La notizia, quest’anno, è che il moderno ha funzionato meglio del contemporaneo. Le opere di metà Novecento – quelle che per anni erano state oscurate da giovani pitture fresche di studio – sono tornate protagoniste. Non per una riscoperta culturale, ma per un bisogno di solidità. Come nei momenti di crisi si torna al mattone, così nelle fiere si torna a Carrà, Morandi, Fontana. Ma la forza del moderno, oggi, è anche la debolezza del contemporaneo: tante opere giovani, troppe forse, sembrano fatte per piacere al format, non per bucare lo schermo. È l’arte da fiera: intelligente ma non troppo, provocatoria ma vendibile, identitaria ma neutra. Le fiere sono ancora luoghi di ricerca? La domanda è legittima. Una volta le fiere d’arte erano anche – se non soprattutto – occasioni di scoperta. Luoghi in cui il collezionista rischiava, il curatore si innamorava, l’artista si esponeva. Oggi, invece, il rischio è ridotto a margine. Anche nelle sezioni “emergenti”, spesso si trova giovane decorazione da Instagram, più che scommesse vere. Miart resiste, certo. E va riconosciuto che tiene duro in un momento globale in cui anche solo “tenere” è un verbo forte. Ma quanto resistere coincide con restare rilevanti? Il pubblico c’è, ma resta spettatore La preview ha visto una buona affluenza, i corridoi erano pieni, il networking vivace. Ma passata l’euforia iniziale, i giorni successivi sono stati più tiepidi. Il mercato rallenta, i collezionisti selezionano, le vendite sono caute. E anche il pubblico – presente, curioso, educato – non sembra più cercare nell’arte un’esperienza di sconvolgimento, ma un selfie ben composto. E allora la fiera, tutta la fiera, diventa una grande scenografia di consenso, dove l’estetica è pensata per non disturbare, l’idea per non dividere, la critica per non offendere. E i premi? Ossigeno, ma non antidoto I premi, i fondi di acquisizione, le committenze: certo, servono. Funzionano. Tengono vivo il meccanismo. Il Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera Milano, con i suoi 100.000 euro e 15 opere selezionate, è un gesto concreto, importante, da valorizzare. Ma non è un indice di salute culturale, è una terapia di supporto. La fiera come sintomo Miart 2025, insomma, non è un problema. È un sintomo. Il sintomo di un sistema dell’arte che fatica a rinegoziare il suo senso. In un mondo che brucia crisi su crisi, pandemia, guerra, catastrofi climatiche, intelligence digitale e spaesamento emotivo, l’arte non può essere solo decorazione di lusso o investimento diversificato. Ma per esserlo – per tornare a essere linguaggio, trauma, pensiero, rottura – ha bisogno di spazi meno asettici, meno prevedibili, meno benpensanti. E la fiera, per definizione, non è più quel luogo. In sintesi? Miart ha funzionato. Ma forse è proprio questo il problema.

La pace fa paura ai vigliacchi

La pace fa paura ai vigliacchi di Luciano Di Gregorio C’è una verità che nessuno osa pronunciare: la pace fa paura. Fa paura ai governi, ai generali, ai giornalisti embedded, ai venditori di armi e agli opinionisti che si sono scoperti strateghe militari con l’abbonamento al Corriere. La pace fa paura perché è una smentita. E le smentite, si sa, costano carriere, reputazioni e contratti da consulenza. Questa guerra non doveva finire. Doveva diventare struttura. Rumore di fondo. Una colonna sonora di droni e sanzioni per accompagnare le giornate dei cittadini occidentali, mentre nel backstage si costruiva un nuovo ordine mondiale, con la NATO come regista e l’Europa come controfigura. E invece, come in ogni tragedia greca, arriva il personaggio imprevedibile: Donald Trump. Uno che non ha bisogno di risultare coerente, ma solo inevitabile. Entra in scena, dice che la guerra è persa, che l’Ucraina è stata usata, che i valori occidentali sono etichette con il prezzo sopra. E il cast istituzionale va in panico, come attori incapaci davanti a un improvvisatore geniale. Il grande inganno Abbiamo vissuto tre anni dentro una favola bellica scritta da sceneggiatori falliti: Putin era Hitler, Zelensky Churchill, la NATO la Croce Rossa. Il risultato? Mezzo milione di morti, un paese devastato, un’Europa più povera, e una Russia ancora lì. Ci avevano detto: “Putin è finito”. “La Russia fallirà”. “Le sanzioni funzionano”. “È una guerra per la democrazia”. “Non daremo armi offensive”. “Non useremo bombe a grappolo”. “Non manderemo truppe”. Ogni frase è stata smentita dai fatti. E ogni smentita è stata coperta da una nuova bugia. Chi ha cercato di dire la verità è stato etichettato: putiniano, pacifinto, traditore, disertore morale. Perché in un’epoca di guerra totale, anche il pensiero è un campo minato. Ma ora che la narrazione si sfalda, che resta? Restano i rottami morali di chi ha tifato per il conflitto, con la foga dei miserabili che scambiano la guerra per riscatto. Restano i bilanci: umani, economici, politici. E restano i cittadini, da soli, con le tasche vuote e le scorte di aspirine nelle “borse della resilienza”. L’Europa senza dignità L’Unione Europea, in questa storia, si è giocata tutto: autorità, credibilità, senso. Ha trasformato la parola “pace” in un imbarazzo diplomatico. Ha delegato agli americani ogni decisione strategica, e ora piagnucola perché Trump tratta con Putin. Ma cosa pretendevamo? Che i due imperi si scannassero per farci contenti? Che gli ucraini morissero in eterno per la nostra coerenza narrativa? L’unica coerenza europea è stata l’obbedienza. Anche al ridicolo. Siamo stati capaci di approvare un riarmo da 800 miliardi chiamandolo “prontezza 2030”. Cioè: ci armiamo oggi per essere pronti tra cinque anni. Come dire a un ladro: entra pure, fra un lustro ti arrestiamo. I nuovi Tafazzi I veri responsabili del disastro non sono i falchi americani, né i russi, né i trumpiani. Sono i tafazzi nostrani: quella classe politica, mediatica e intellettuale che ha spinto per la guerra senza sapere perché, che ha fatto il tifo per le armi con lo stesso entusiasmo con cui prima si entusiasmava per i vaccini, i selfie e gli NFT. Sono quelli che ti dicevano: “La pace si fa solo dopo la vittoria.” Come se nella storia le guerre fossero finite tutte con un trofeo e una stretta di mano. La pace si fa quando si può, non quando è comoda. E ora, davanti all’ipotesi di un negoziato vero, questi signori impazziscono. Perché se la pace arriva, la loro narrativa crolla. E con essa, la loro carriera. Per questo si inventano nuove minacce: Putin vuole Lisbona, la NATO è scomparsa, la Germania è un pericolo, la Russia è immortale, ma anche allo stremo. Non hanno più logica. Hanno solo paura. La guerra è finita. Il teatrino no. Questa guerra è finita. Non ufficialmente, ma nella sostanza. È finita perché il suo scopo era altro: ridisegnare gli equilibri globali, drenare risorse europee, testare la lealtà atlantica. L’Ucraina è stata il pretesto. Il campo da gioco. Non il fine. La pace ora si può fare. Forse non sarà “giusta”, forse non sarà “pura”. Ma sarà reale. E ogni giorno che passa, ogni morto in più, è colpa di chi non la vuole. E chi non la vuole, oggi, è il vero nemico.

Andrea Malandra e “La pietra del santo”: quando il cinema indipendente torna a parlare il linguaggio del mito

“La pietra del santo”: quando il cinema indipendente torna a parlare il linguaggio del mito C’è un cinema che non urla, non strilla in streaming, non insegue l’algoritmo. Ma che cammina con passo sicuro, esplora paesaggi dimenticati, scava nella memoria e nella terra. È il caso di La pietra del santo, il nuovo film di Andrea Malandra in anteprima mercoledì 9 aprile al Cineteatro Massimo di Pescara (ore 20.45, ingresso libero). Un’opera che sembra arrivare da un tempo altro, e forse proprio per questo necessaria. Prodotto da No hay banda e dalla Fondazione Pescarabruzzo, La pietra del santo è molto più di un film: è una dichiarazione d’intenti. È il quarto lungometraggio di un gruppo creativo che lavora da oltre vent’anni sul territorio abruzzese, e che continua a credere che il cinema possa ancora essere un gesto collettivo, radicato, artigianale. Un viaggio tra fede, natura e archetipi Scritto da Erminia Cardone e Gisella Orsini, con la fotografia di Maurizio Di Zio, il film racconta il viaggio avventuroso di una madre e una figlia alla ricerca di una pietra sacra dispersa tra i calanchi. Un oggetto magico, leggendario, che promette guarigione. Ma più che alla trama, La pietra del santo affida il suo incanto a una geografia interiore e simbolica: Casalincontrada, Atri, Abbateggio, Bucchianico, il Parco Lavino di Scafa diventano non luoghi mitici, attraversati da donne in cerca di senso, in un mondo in cui il sacro si mescola al contadino, la leggenda alla precarietà. Il risultato è una fiaba adulta, dura e poetica, che parla di fede, perdita, speranza, e di quella spiritualità contadina oggi più che mai attuale, proprio perché dimenticata. Una bellezza che non si può industrializzare Nel cast spiccano le prove intense di Valeria Di Menno e Daniela Chiavaroli, insieme a volti noti del teatro e del territorio come Patrizio Marchesani, Flavia Valoppi e gli attori dei Guardiani dell’Oca. Ma i veri protagonisti sono forse i luoghi, inquadrati con rispetto, lentezza, amore. Un’operazione quasi etnografica, sostenuta da enti come la Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri e il CedTerra di Casalincontrada, che fanno del film un’ode implicita al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Abruzzo. E in un momento in cui il cinema mainstream si uniforma su scala globale, questo film fa esattamente il contrario: si stringe alla sua terra, e da lì parla al mondo. Un regista che lavora tra videoarte e poesia Andrea Malandra è una figura appartata ma costante del panorama indipendente. In oltre vent’anni ha sperimentato con corti, videoarte, videoclip. La pietra del santo è il punto d’incontro di queste esperienze: un racconto che non teme l’ibridazione, che si nutre tanto della narrazione quanto della performance visiva. La proiezione sarà seguita da un dibattito con il cast e la troupe: un’occasione per ascoltare dalla viva voce dei protagonisti cosa vuol dire oggi fare cinema fuori dai centri, con mezzi ridotti ma idee potenti.

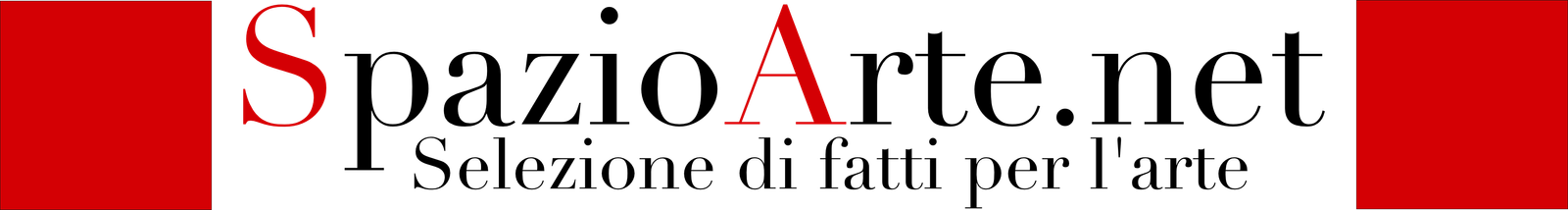

Trump, Musk & Co. S.p.A.: privatizzare l’America, un pezzo alla volta

Trump, Musk & Co. S.p.A.: privatizzare l’America, un pezzo alla volta di Luciano Di Gregorio C’è un progetto silenzioso, ma non troppo, che sta avanzando in America sotto gli occhi di tutti, tra tweet deliranti, jet privati e partite a Risiko con la democrazia. È il progetto di una nuova oligarchia tecno-populista che ha il volto di Donald Trump, la retorica di Elon Musk e il portafogli di chi non ha mai preso un autobus in vita sua. Il piano è semplice e brutale: svuotare lo Stato, tagliare le tasse ai miliardari, spacciare ogni misura regressiva come “libertà” e chiamare “patriottismo” la svendita del bene pubblico. Trump lo ha fatto una volta, ora vuole farlo ancora, con una determinazione da vendicatore sociale al contrario: uno che non combatte per i poveri, ma contro di loro. “America First”, versione liquidazione Nel mirino ci sono i servizi essenziali, i diritti civili e le conquiste del Novecento: chiudere gli uffici della previdenza sociale, licenziare lavoratori pubblici, sventrare Medicaid, eliminare protezioni per i consumatori. Un piano che non risana nulla, ma spolpa. È il vecchio sogno della destra più radicale: rendere il governo così piccolo “da poterlo annegare nella vasca da bagno”, come diceva Grover Norquist, ideologo del neoliberismo estremo. A guidare questa crociata ci sono uomini che odiano lo Stato, finché non c’è da ricevere un sussidio, una deregulation o un taglio fiscale. E che nel frattempo pretendono di essere anche paladini del popolo. Un popolo, però, sempre più sfrattato dai suoi stessi diritti. Il paradosso del miliardario ribelle Trump e Musk sono il nuovo volto di un populismo tossico: miliardari che si fingono outsider, leader che cavalcano il malcontento creato dalle stesse élite economiche cui appartengono. Ma con una differenza sostanziale rispetto ai plutocrati del passato: questi non si accontentano di comprare i politici – vogliono essere i politici. Vogliono scrivere le regole mentre le riscrivono a loro vantaggio. Elon Musk gioca a fare il rivoluzionario su X (ex Twitter), mentre taglia posti di lavoro, attacca i sindacati e flirta con le peggiori destre del pianeta. Trump, intanto, promette di prorogare i famigerati tagli fiscali della sua prima presidenza – quelli che hanno arricchito Wall Street e lasciato a secco Main Street. Una nazione in saldo Quello che sta accadendo è la trasformazione dell’America in un club privato per ultraricchi, dove la cittadinanza è un abbonamento premium e il resto è rumore di fondo. Se protesti, sei woke. Se reclami giustizia, sei comunista. Se ti ammali e non puoi pagare, è colpa tua. E non è un caso che alla marcia contro questo disegno abbiano aderito oltre 150 gruppi, da Greenpeace alla Human Rights Campaign, dal SEIU ai movimenti per la Palestina o l’Ucraina. Perché il filo rosso è uno solo: la democrazia non può essere un privilegio. O la difendiamo adesso, o resteranno solo le briciole. E nemmeno quelle sono garantite. Il punto di non ritorno Questa non è più politica: è una guerra di logoramento contro l’idea stessa di bene comune. E chi pensa che “tanto è l’America, si riprenderanno”, dovrebbe ricordare che anche Roma cadeva mentre i senatori brindavano. La democrazia non muore sempre con un colpo di Stato. A volte si spegne a colpi di decreto, tweet e spot elettorali. Trump, Musk e i loro compari non vogliono solo vincere. Vogliono riscrivere le regole del gioco. E poi mangiarsi il tabellone.

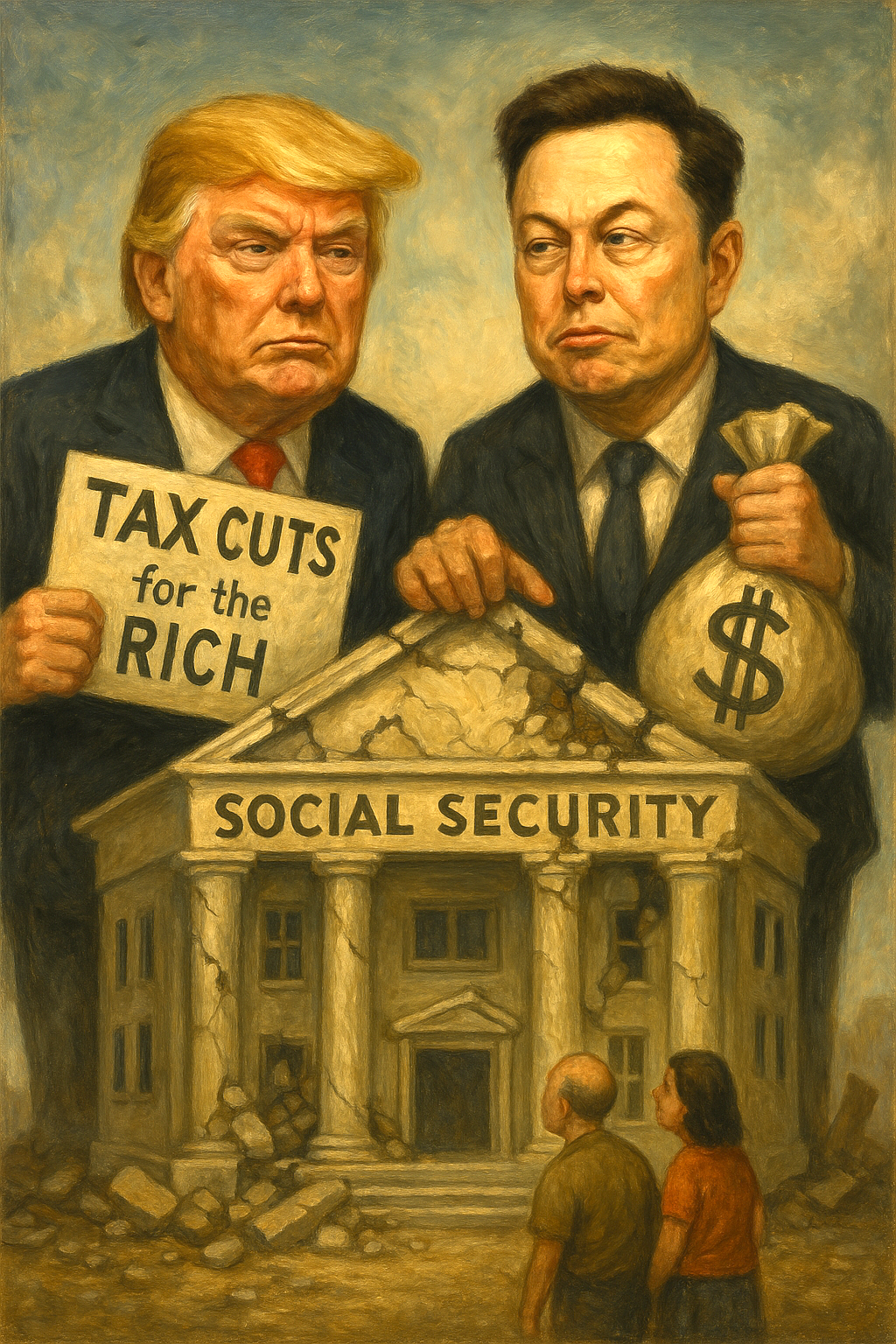

Trump, il Risiko dei populisti e l’Europa dei sonnambuli

Trump, il Risiko dei populisti e l’Europa dei sonnambuli di Luciano Di Gregorio C’è un errore che la destra europea ha fatto, e continua a fare, con ostinazione quasi commovente: pensare che Donald Trump sia “uno dei nostri”. Che sia semplicemente un altro populista chiassoso, uno che urla promesse sapendo di non doverle mantenere. Un professionista dell’ambiguità, come tanti altri. Ma Trump non è ambiguo. È qualcosa di peggio: è coerente. E questo, per certi conservatori europei, è stato un brutto risveglio. Quelli che nella vita non sono riusciti a far funzionare un’azienda spesso si riciclano in politica. Trump è il prototipo. Fallimenti a ripetizione, bancarotte ben documentate, reality show come copertura mediatica, e poi la Casa Bianca come piano B. Ma il punto non è lui. Il punto è che lo votano. Petrolini lo diceva meglio di tutti: “Io non ce l’ho con te, ce l’ho con quello vicino a te che è un diputato.” Il problema non è il buffone, ma chi ride. Trump non gioca a scacchi. Gioca a Risiko. Con una visione del mondo in cui ognuno torna nel proprio recinto: gli americani mangiano americano, i cinesi cinese, gli europei… vabbè, si arrangino. Lui la chiama “America First”. In realtà è “America Alone”, ed è l’unica strategia che potrebbe davvero impoverire tutti. Un disegno infantile, che però ha bisogno di essere attuato. E magari ci riesce pure. Perché la verità è questa: Trump non è negoziale. Fa finta di esserlo, poi ti presenta il conto. Prima minaccia, poi tratta. Ma solo se hai qualcosa da offrirgli. Se no, sei fuori dal tavolo. Europa inclusa. E noi, europei, continuiamo a balbettare, a oscillare, a non decidere. Ogni volta che lui alza la voce, noi ci mettiamo a parlare di “dialogo”. Una parola nobile, certo. Ma anche una parola che, nella bocca di chi non sa opporsi, suona come una resa preventiva. La Cina osserva e ringrazia. Se gli americani diventano occlusi, dice, allora venite da noi. E se l’alternativa alla democrazia americana è l’abbraccio velenoso dell’autoritarismo cinese, allora l’Europa dovrebbe svegliarsi. Perché il tempo dell’illusione è finito. Non possiamo più permetterci di vivere di promesse, di dichiarazioni, di “valori” scritti nei trattati e mai difesi con i denti. Trump ha una potenza che non viene dal pensiero, ma dal fatto che può fare ciò che vuole. E questo è devastante. Ma ancora più devastante è la codardia di chi dovrebbe fermarlo e invece spera che “passi la nottata”. L’Europa non deve dialogare con Trump. Deve dirgli no. E deve farlo prima che sia troppo tardi. Perché la storia non aspetta. E i sonnambuli finiscono sempre contro il muro.

UN’OPERA AL GIORNO

Tra carne e terra: lettura dell’opera di Luciano Di Gregorio L’immagine che Luciano Di Gregorio ci offre è un’opera stratificata, fatta di contrasti, di sovrapposizioni e di tensioni sospese tra passato e presente, tra bellezza e disfacimento, tra iconografia sacra e carne viva. Al centro, il volto di una giovane donna, nitido, realistico, quasi rubato a un dipinto del Seicento. Il turbante che le avvolge il capo richiama le pose femminili delle grandi ritrattistiche europee, da Vermeer a Caravaggio, ma qui lo sguardo è diverso: più diretto, più inquieto, più consapevole. Non c’è compiacenza nella sua posa, ma una sottile sfida, un invito muto a guardare meglio, a superare la superficie. La sua bocca – sfumata, sbavata, forse ferita – è uno degli elementi più disturbanti e potenti dell’immagine. Sembra alludere a qualcosa che è stato detto o taciuto con violenza. È rosso sangue, rosso frutto, rosso simbolico. È bellezza che si rompe, è voce che brucia. Qui si compie la prima rottura della figura: la classicità si incrina. Ma è nella fusione con la natura che l’opera esplode nella sua dimensione simbolica più profonda. La parte inferiore del corpo si dissolve in una natura morta rinascimentale, un trionfo di foglie, uva, frutti rossi e secchi, un cesto che sembra traboccare di abbondanza, ma che al tempo stesso parla di caducità, decomposizione, passaggio. L’organico si fonde con l’umano, e non si sa più dove finisce il corpo e dove inizia la terra. Il femminile si fa nutrimento, autunno, metamorfosi. Lo sfondo, ruvido, crepato, ricorda un muro antico, segnato dal tempo e da eventi non detti. Le macchie rosse – croci, segni, bruciature – sono ferite simboliche, segni di una passione (nel senso cristiano e carnale), tracce di una storia vissuta e incisa nella pelle e nello spazio. Non si tratta solo di una donna, ma di un archetipo femminile, che raccoglie in sé secoli di rappresentazione, repressione, desiderio e potere. Luciano Di Gregorio lavora qui come un alchimista visivo: prende il linguaggio del ritratto classico e lo contamina con elementi della cultura visiva contemporanea – fotografia, collage, texture digitali – in una sintesi che è al tempo stesso omaggio e critica. La sua figura non è solo una donna: è corpo, paesaggio, icona, frutto, reliquia. È una Venere barocca sopravvissuta all’incendio del mondo, che guarda lo spettatore con occhi pieni di memoria e disincanto. In quest’opera, la bellezza non è mai fine a sé stessa. È un passaggio, una soglia, un campo di battaglia tra ciò che siamo e ciò che temiamo di perdere. È fragile, inquieta, viva. E chiede di essere guardata con lo stesso rispetto con cui si guarda qualcosa di sacro e ferito.

Il mito suicida dell’autarchia

Dazi: la farsa protezionista che ci sta dissanguando In un mondo dove l’apparenza conta più della sostanza, i dazi sono diventati il nuovo giocattolo dei populisti economici: venduti come salvezza nazionale, sono in realtà la pistola fumante puntata contro i consumatori stessi. Sventolati come scudo contro il “nemico straniero”, si rivelano invece un boomerang che colpisce dritto al portafoglio delle famiglie, prima ancora che le imprese. Promesse vuote e propaganda d’accatto Dietro slogan come “riportiamo il lavoro a casa” si cela una verità scomoda: i dazi non proteggono nessuno, se non l’ego di politici che giocano a fare gli strateghi globali. A ogni proclama sul rilancio dell’economia interna corrisponde un dato impietoso: prezzi che salgono, inflazione che galoppa e salari che arrancano. Altro che rinascita industriale — siamo nel mezzo di una lenta eutanasia commerciale. Il mito suicida dell’autarchia Il protezionismo moderno è la versione economica del coprifuoco: chiude, isola, soffoca. In nome di una presunta sovranità commerciale, si erigono muri che non fermano nessuno, se non le merci che servono davvero. Le grandi potenze si barricano in se stesse, dimenticando una regola antica quanto ovvia: se smettiamo di scambiarci beni, inizieremo presto a scambiarci minacce. Le élite si arricchiscono, il popolo paga Chi guadagna dai dazi? Non certo il cittadino medio. Le grandi aziende sanno come aggirare il sistema, delocalizzare quando serve e scaricare i costi su chi non ha voce. Chi ci rimette? Il piccolo imprenditore, lo studente, la famiglia con reddito fisso. E intanto ci raccontano che “è per il nostro bene”. Una bugia che ha il sapore acre del cinismo. Accordi? Solo quando conviene a loro I trattati commerciali, un tempo fondamento di cooperazione, sono ora ridotti a moneta di scambio per ottenere vantaggi tattici. Si parla di “negoziazione”, ma è solo teatro: maschere di cortesia per nascondere ricatti economici. Altro che diplomazia: è bullismo di stato. Conclusione: la fine della recita Abbiamo bisogno di chiamare le cose col loro nome: i dazi non sono una strategia, sono un fallimento annunciato. Non costruiscono il futuro, lo ostacolano. Non difendono l’economia, la sabotano. Continuare su questa strada significa prepararsi a una guerra commerciale in piena regola, dove l’unico vincitore è il caos — e a pagare il conto saremo, come sempre, noi.

Paul Critchley Con 91 Opere Al Museo Delle Genti D’Abruzzo Di Pescara – Inaugurazione Sabato 5 Aprile 2025 Alle ore 18:00

Paul Crickley espone al Museo delle Genti d’Abruzzo Di Pescara con una mostra di 91 quadri. Espone dal 5 aprile al 4 maggio del 2025. Da una ricerca, ho letto che qualcuno vicino a lui scrive: “Conoscendo un inglese in terra d’Abruzzo, sembra quasi l’incipit di un romanzo, un racconto di altri tempi: lo straniero che giunge in un borgo nascosto nell’entroterra abruzzese, a tu per tu con le montagne, lo sguardo rivolto a una valle che merita di essere contemplata. Parla un’altra lingua, porta con sé novità, ma si innamora di quei luoghi, vi mette radici e poco a poco si intreccia con il tessuto sociale del paese. Il borgo è Farindola, nell’entroterra pescarese. Lo straniero è Paul Critchley, pittore errante nato circa mezzo secolo fa a Rainford, con occhi vivaci, sguardo curioso e guance arrossate, come si addice a un buon inglese. Eppure, l’ospitalità con cui ti accoglie in casa sua sembra averla appresa direttamente dai suoi concittadini abruzzesi. Insieme alla signora Helen, mi guida nella sua dimora-atelier, uno spazio che è al tempo stesso studio, abitazione ed esposizione. Ogni stanza racconta una storia diversa, parla una lingua artistica unica, quella di Paul. Un artista che non accetta limiti né convenzioni, che svuota gli spazi per riempirli con le sue opere, cercando nuove dimensioni, sperimentando percorsi alternativi, sempre con ironia, sempre con uno sguardo dissacrante verso la realtà quotidiana. “ Paul Critchley è nato nel 1960 a Rainford, un piccolo villaggio situato nel Merseyside, Inghilterra. Crescendo in un contesto ricco di stimoli visivi e culturali, ha sviluppato un interesse precoce per l’arte. Durante la sua infanzia, le esperienze quotidiane e i paesaggi rurali che lo circondavano hanno contribuito a formare la sua percezione estetica. Critchley ha trovato nel disegno e nella pittura non solo un modo per esprimere la propria creatività, ma anche una via di fuga e un linguaggio personale attraverso il quale comunicare le sue emozioni e riflessioni. Completati gli studi primari, si è iscritto a una scuola d’arte, dove ha ricevuto una formazione formale e ha avuto l’opportunità di esplorare diversi mezzi espressivi, come la scultura e la ceramica. Questa inserzione nel mondo dell’arte si è rivelata fondamentale nel definire le sue aspirazioni professionali. Qui, ha incontrato sia mentori che compagni con idee diverse, il che ha ampliato la sua visione creativa e ha stimolato il suo spirito innovativo. L’interazione con artisti affermati e colleghi aspiranti ha offerto a Critchley una base solida e un’ampia prospettiva sulla realizzazione dell’arte visiva. Il suo percorso formativo lo ha anche avvicinato a diverse correnti artistiche, influenzando la sua futura produzione. Ha sviluppato un’identità artistica unica, fondata su un’interpretazione personale di temi classici e contemporanei, che si riflette nella sua opera. L’equilibrio tra tradizione e innovazione ha caratterizzato la sua carriera e continua a influenzare la sua espressione creativa. Attraverso le esperienze della sua giovinezza e gli incontri formativi, Paul Critchley ha forgiato non solo un’artista, ma un narratore visivo in grado di trasmettere la complessità dell’esperienza umana. Formazione presso il St. Helens College of Art La formazione artistica di Paul Critchley presso il St. Helens College of Art ha rappresentato un periodo cruciale nella sua evoluzione come artista. Durante gli anni trascorsi in questa istituzione, Critchley non solo ha acquisito competenze tecniche fondamentali, ma ha anche avuto l’opportunità di esplorare una vasta gamma di tecniche artistiche e di esprimere liberamente la sua creatività. Il curriculum del college era progettato per incoraggiare l’innovazione e l’esperimentazione, elementi che si riflettono chiaramente nel suo lavoro. Tra le tecniche esplorate da Critchley vi sono la pittura ad olio, l’incisione e la scultura, ognuna delle quali ha contribuito a formare la sua identità artistica unica. Questa varietà di esperienza ha permesso a Critchley di sviluppare un approccio eclettico all’arte, mescolando stili e influenze diverse per creare opere che catturano l’attenzione del pubblico. Il collegio ha anche fornito un ambiente stimolante in cui Critchley ha potuto interagire con compagni di studio, ognuno dei quali ha apportato nuove idee e prospettive che hanno arricchito il suo processo creativo. Inoltre, è importante menzionare l’impatto significativo avuto dai docenti del St. Helens College of Art. Questi professionisti non solo hanno trasmesso conoscenze tecniche, ma hanno anche offerto incoraggiamento e supporto, spingendo Critchley ad andare oltre i propri limiti. Le loro critiche costruttive e il loro approccio didattico hanno fornito a Critchley le basi necessarie per affrontare le sfide del mondo dell’arte contemporanea. In definitiva, il periodo trascorso al college ha giocato un ruolo fondamentale nell’affermazione del suo talento e nella definizione del suo stile distintivo. Carriera Artistica di Paul Critchley La carriera artistica di Paul Critchley è caratterizzata da una continua esplorazione e innovazione attraverso vari media. Critchley ha inizialmente acquisito notorietà nel campo della pittura, dove si è distinto per l’uso audace dei colori e delle tecniche miste. Le sue opere, spesso ispirate da esperienze personali e da temi universali, riflettono un profondo interessamento per l’interazione tra l’uomo e la natura. Nel corso degli anni, Critchley ha ampliato il suo repertorio artistico, integrando scultura e installazioni nel suo lavoro. Queste forme d’arte hanno permesso di esprimere concetti complessi, invitando il pubblico a riflettere su questioni esistenziali. Le sue installazioni, in particolare, sono state mostrate in importanti gallerie e musei, ricevendo riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Le mostre a cui ha partecipato includono eventi prestigiosi come la Biennale di Venezia e varie fiere d’arte contemporanea, dove la sua presenza si è rivelata fondamentale nel panorama artistico contemporaneo. Critchley è stato anche premiato con diverse borse di studio e riconoscimenti, che attestano il suo impegno e il suo contributo al mondo dell’arte. Il processo creativo di Paul Critchley è intriso di riflessione e sperimentazione. La sua ricerca sul significato di identità e appartenenza si traduce in opere evocative che utilizzano simbolismi e metafore visive. Tematiche ricorrenti, come il contrasto tra urbano e naturale, si intrecciano in un discorso coerente che invita gli spettatori a esplorare le loro percezioni. La sua capacità di toccare argomenti profondi

Democrazia In Vendita

Negli ultimi anni, il connubio tra finanza, politica e mondo accademico ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti. I fenomeni descritti da alcuni commentatori evidenziano una realtà dove le istituzioni più prestigiose, come le grandi università americane, sembrano subire un “taglio” finanziario e una successiva riassegnazione di fondi in maniera sempre più discrezionale. Questo meccanismo, apparentemente insidioso, presenta implicazioni profonde sul funzionamento della democrazia e sul ruolo degli asset finanziari nella gestione degli istituti di formazione e di informazione. Le Università come Strumenti di Potere Università come la Columbia e Harvard, storicamente simboli dell’aristocrazia democratica e del liberalismo accademico, non sono immuni dalle pressioni economiche che caratterizzano l’epoca moderna. Queste istituzioni, grazie agli enormi endowment – fondi che possono raggiungere decine di miliardi di dollari – hanno costruito un potere economico capace di influenzare le decisioni interne. Nell’esempio riportato, a Columbia, si racconta di come una perdita di 400 milioni di dollari abbia portato al compimento di accordi in cui la disponibilità finanziaria ha finito per influenzare il comportamento di dirigenti e professori. La situazione descrive un ambiente in cui la libertà di critica, in questo caso rivolta al presidente Trump, è subordinata a logiche di interesse economico e di mantenimento di relazioni vantaggiose con ingenti finanziatori.Il caso evidenzia come il denaro, anche quando in abbondanza, possa diventare prigioniero delle sue stesse dinamiche. Quando una parte significativa degli introiti viene meno, la paura di perdere ulteriori sostegni finanziari porta gli attori coinvolti – sia essi dirigenti o membri del corpo docente – a moderare le proprie opinioni e a evitare critiche troppo pungenti, trasformando così l’università in uno strumento di potere e conformismo ideologico. Il Ruolo dei Media e degli Imprenditori Ma il fenomeno non si limita al settore accademico. Anche il mondo dei media, rappresentato da figure come Jeff Bezos e il suo controllo sul Washington Post, evidenzia il delicato equilibrio tra potere economico e libertà di espressione. Le norme adottate per evitare commenti politici sulle piattaforme digitali testimoniano la paura di perdere contratti miliardari con l’amministrazione Trump. Qui il denaro svolge nuovamente il ruolo di regolatore del dibattito pubblico, costringendo chi gestisce le informazioni a fare scelte che privilegiano relazioni economiche rispetto alla sincerità del confronto democratico.La vicenda di Amazon, la cui fatturazione supera i 640 miliardi di dollari, è un ulteriore esempio delle complesse relazioni tra finanza, politica e libertà di espressione. In questo contesto, la logica del profitto impone delle regole che spesso compromettono i principi fondamentali di trasparenza e pluralismo, trasformando i mezzi di comunicazione e i luoghi di formazione in campi di battaglia dove il denaro è l’elemento dominante. Il Peso del Denaro sulla Democrazia La domanda “quanto costa la democrazia?” si impone come una riflessione profonda e controversa. In un’epoca in cui anche enti e istituzioni che tradizionalmente hanno rappresentato stabili baluardi di autonomia, come le università e i media, devono fare i conti con pressioni economiche e dinamiche di mercato, si pone il problema della corruzione sottile e legittimata da norme apparentemente innocue. Non si parla, in questo caso, di corruzione esplicita, ma di quella inclinazione indotta a compiacere gli interessi dei più ricchi e potenti, mettendo da parte i principi originali di critica e indipendenza.Il tema evidenzia come il denaro, in ogni suo aspetto, sia diventato una valuta non solo di scambio economico ma anche di potere sociale e politico. Il rischio, quindi, è quello di trasformare la democrazia in un sistema in cui ogni critica e ogni dissenso sono calcolati in rapporto alla possibilità di mantenere accesso a risorse che garantiscono una stabilità economica. Tale meccanismo contribuisce a creare un circolo vizioso: più si vedono le istituzioni piegarsi agli interessi dei miliardari, meno la collettività è in grado di reagire e mobilitarsi in modo collettivo per difendere i propri diritti. Una Lezione per il Futuro Il discorso che trae spunto da queste vicende è una lezione che travalica i confini degli Stati uniti, arrivando a toccare punti fondamentali per la comprensione dello stato liberale moderno. La possibilità di “rubare” i dirigenti a livello legale, o più in generale di utilizzare gli strumenti giuridici per mettere in discussione il potere economico, evidenzia come il sistema stesso, pur restando formalmente democratico, si trovi costantemente in bilico tra la difesa dei diritti individuali e quelli economici.Questa riflessione è un invito a non abbassare la guardia di fronte alle logiche di potere che si instaurano grazie all’accumulo e alla distribuzione del capitale. Solo attraverso un costante e critico esame delle proprie istituzioni, valorizzando l’azione collettiva e la solidarietà, sarà possibile contrastare le tendenze che minacciano il vero spirito democratico. Difendere la libertà di espressione e il pluralismo delle idee diventa così un imperativo etico e politico, in un’epoca in cui il denaro sembra essere l’immancabile arbitro in grado di dettare le regole del gioco.Concludendo, nonostante l’immensa quantità di risorse a disposizione di alcuni gruppi e istituzioni, il rischio che il denaro prenda il sopravvento su principi fondamentali della democrazia resta una sfida rilevante e attuale. Resta ora compito di cittadini, intellettuali e istituzioni trovare risposte e soluzioni in grado di preservare lo spirito critico e indipendente su cui poggia la nostra idea di società libera.

Inaugurazione della Fondazione Giovanni Tufano: Un Nuovo Polo Culturale a Milano

Inaugurazione della Fondazione Giovanni Tufano: Un Nuovo Polo Culturale a Milano La Fondazione Giovanni Tufano rappresenta un’importante innovazione nel panorama culturale milanese, concepita per essere un punto di riferimento nella promozione e nel sostegno delle arti. Situata nel cuore di Milano, la fondazione si pone come obiettivo principale quello di incentivare il dialogo tra le diverse forme artistiche e di fornire un sostegno concreto ai giovani talenti emergenti. In un contesto caratterizzato da una forte competizione nel mondo dell’arte, la fondazione si distingue per la sua missione di valorizzare e supportare coloro che stanno costruendo la propria carriera artistica. Inaugurata recentemente, la Fondazione Giovanni Tufano si propone di diventare un catalizzatore culturale, ospitando eventi, mostre e laboratori che coinvolgeranno artisti di diverse discipline. La visione alla base di questa nuova realtà è quella di fornire una piattaforma altamente accessibile, dove artisti emergenti possano confrontarsi, esprimere la propria creatività e ricevere feedback costruttivo. Questo non solo favorisce la crescita individuale degli artisti, ma contribuisce anche alla creazione di una comunità artistica coesa. Inoltre, la Fondazione Giovanni Tufano intende instaurare collaborazioni strategiche con istituzioni culturali, università e gallerie d’arte, al fine di ampliare le opportunità offerte ai giovani artisti. Il suo approccio inclusivo e multidisciplinare mira a creare un ambiente stimolante, in cui le diverse espressioni artistiche possono interagire e dare vita a nuove forme di creazione. La fondazione non è solamente un luogo fisico, ma un’idea che promuove la cultura e l’innovazione nell’arte contemporanea, rendendo Milano un hub sempre più vibrante per gli artisti e gli amanti dell’arte. Location e Struttura della Fondazione La Fondazione Giovanni Tufano è situata in una delle zone più vivaci e storicamente ricche di Milano, precisamente in via Marcello Moretti. Questa posizione strategica non solo facilita l’accesso ai residenti della città, ma si colloca anche nel centro pulsante di un ambiente culturale che promuove arte e innovazione. La scelta di questa sede riflette l’intento della Fondazione di integrarsi con il tessuto urbano e di diventare un punto di riferimento per eventi culturali e socioculturali. La struttura della Fondazione è anch’essa concepita per supportare la missione istituzionale di promozione della cultura e dell’educazione. Gli spazi disponibili comprendono un archivio storico ben fornito, essenziale per la conservazione e la divulgazione del patrimonio culturale. Questo archivio è progettato per accogliere documenti, opere e materiali di valore significativo, favorendo la ricerca e l’istruzione. Inoltre, lo spazio espositivo è stato creato con l’obiettivo di ospitare mostre temporanee e permanenti che mettono in luce artisti emergenti e opere storiche, fungendo da piattaforma per una riflessione critica e per il dialogo tra le diverse espressioni artistiche. Le aree comuni saranno anche destinate ad attività laboratoriali e eventi pubblici, rendendo la Fondazione un luogo di incontro e interazione. L’architettura interna è stata studiata per garantire funzionalità e flessibilità, permettendo una diversa organizzazione degli spazi in base alle esigenze degli eventi pianificati. Ultimamente, la Fondazione Giovanni Tufano non solo offrirà un’importante sede per l’arte, ma contribuirà anche a rivitalizzare il contesto culturale milanese, promuovendo una vivace partecipazione della comunità. Principi Fondamentali della Fondazione La Fondazione Giovanni Tufano si basa su tre principi fondamentali che guidano la sua missione e le sue attività. Il primo di questi principi è la valorizzazione dei talenti emergenti. Questo aspetto evidenzia l’importanza di sostenere giovani artisti, scrittori e creatori che si stanno facendo strada nel panorama culturale. La fondazione si propone di offrire risorse, opportunità di formazione e visibilità a coloro che, pur avendo un grande potenziale, spesso faticano a emergere a causa di barriere economiche o mancanza di accesso a reti consolidate. In questo modo, si crea un ambiente fertile per la crescita artistica e culturale della comunità locale. Il secondo principio riguarda l’educazione e il coinvolgimento del pubblico. La Fondazione Giovanni Tufano ritiene che l’educazione sia un fattore chiave per promuovere la cultura e l’arte nella società. Attraverso workshop, seminari e eventi culturali, si punta a educare il pubblico in merito a temi artistici e culturali, incoraggiando una partecipazione attiva. In tal modo, si crea un legame significativo tra artisti e cittadini, rendendo l’arte non solo un’esperienza passiva ma un’opportunità di interazione e crescita personale. Infine, il terzo principio fondamentale è il dialogo interculturale. In un mondo sempre più connesso, la Fondazione Giovanni Tufano si impegna a promuovere l’incontro e lo scambio tra diverse culture. Attraverso eventi e progetti artistici che abbracciano diverse tradizioni culturali, la fondazione mira a favorire la comprensione reciproca e ad abbattere le barriere culturali. Questo approccio contribuisce a costruire ponti tra le diverse comunità, promuovendo un senso di unità e coesione sociale. L’Artista: Giovanni Tufano Giovanni Tufano è un artista le cui origini affondano le radici nella città di Napoli, dove ha intrapreso la sua formazione presso l’Accademia di Belle Arti. Qui, ha avuto modo di affinare le sue tecniche e sviluppare un linguaggio visivo unico, caratterizzato da una profonda sensibilità verso i temi sociali e culturali. Durante i suoi studi, Tufano si è immerso nello studio della luce e delle ombre, elementi che diventano poi distintivi nelle sue opere. La formazione napoletana ha influenzato la sua visione artistica e ha gettato le basi per il suo futuro successo. Nel 1977, Tufano ha preso una decisione cruciale: trasferirsi a Milano, considerata la capitale italiana dell’arte contemporanea. Questo spostamento ha segnato l’inizio di un periodo di grande creatività e rinnovamento per l’artista. A Milano, Tufano ha avuto l’opportunità di interagire con altri artisti e di partecipare a importanti mostre, che hanno contribuito alla sua affermazione nel panorama artistico. I suoi lavori, caratterizzati da un approccio innovativo e sperimentale, hanno cominciato a guadagnare riconoscimenti e ammirazione. La carriera di Giovanni Tufano è costellata da momenti significativi che hanno segnato una svolta nel suo percorso artistico. Dalle prime esposizioni in piccole gallerie fino alla partecipazione a biennali internazionali, ogni fase ha contribuito a creare un legame indissolubile tra l’artista e il pubblico. Le opere di Tufano, spesso ispirate dalla sua esperienza personale e dal contesto sociale, sono state in grado di toccare corde sensibili, facendo